Voci da Citterio

00 - Introduzione

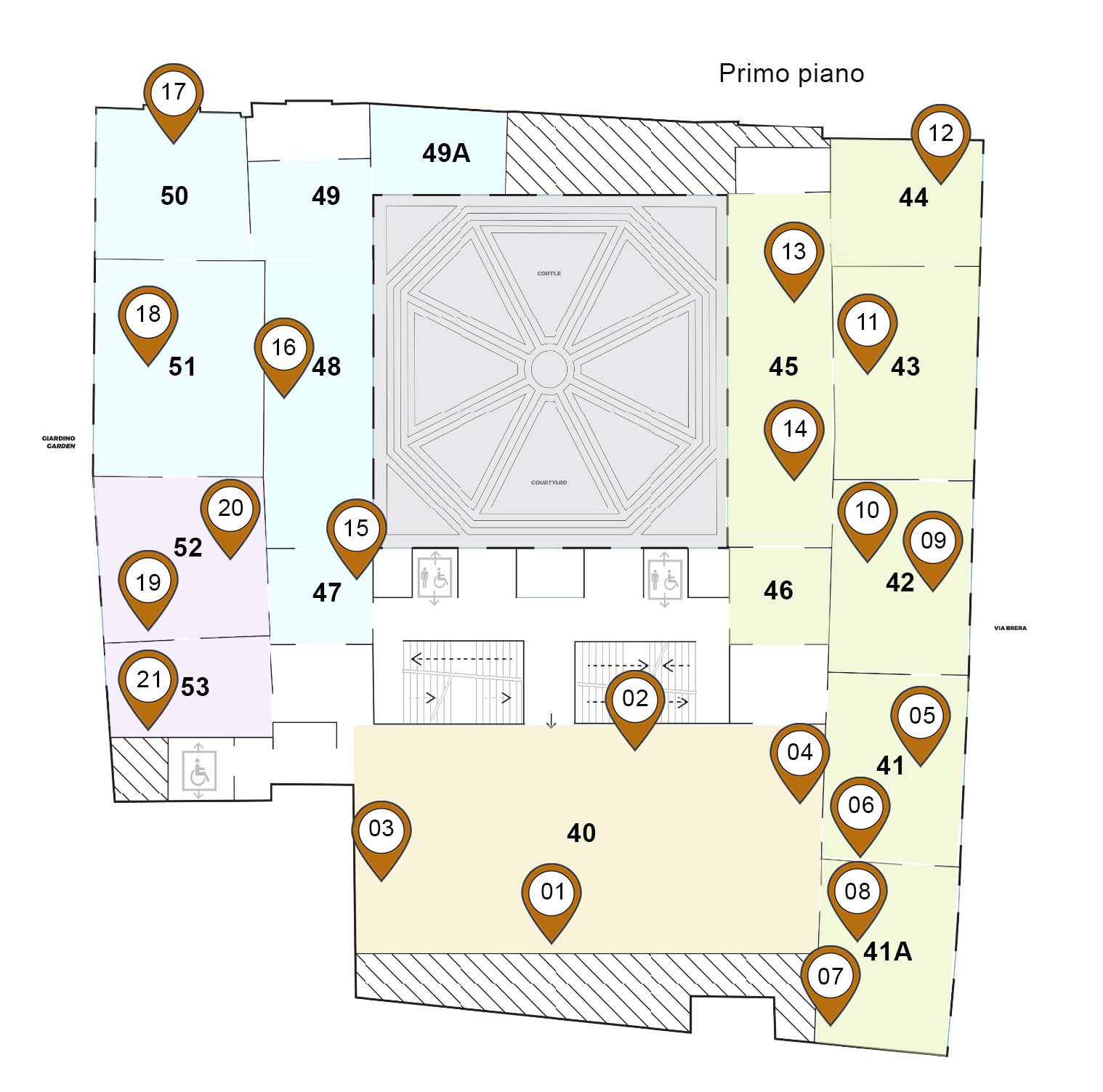

Benvenuto o benvenuta!

Stai per iniziare la visita alle collezioni di Palazzo Citterio! Segui il percorso aiutandoti con la mappa.

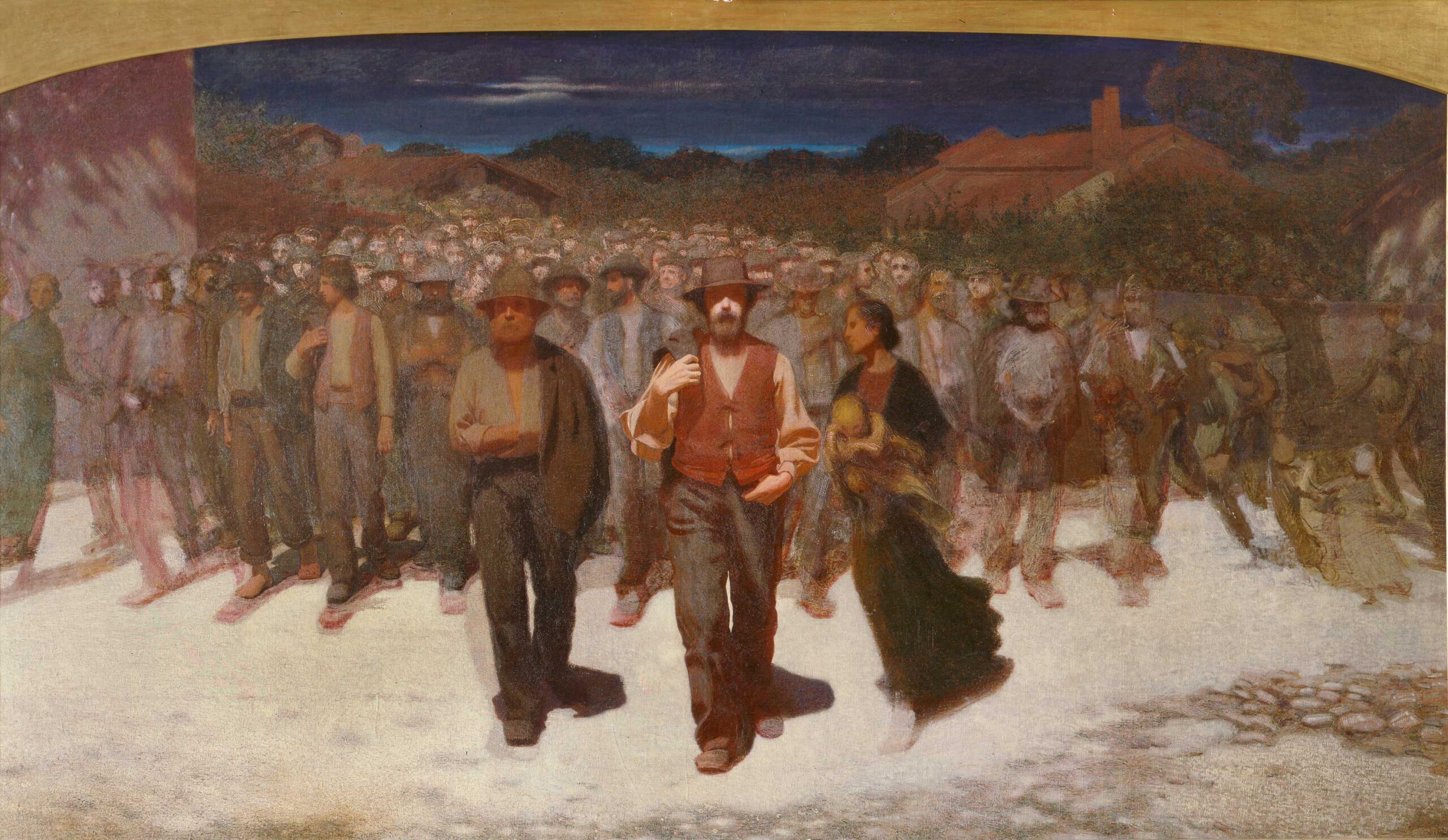

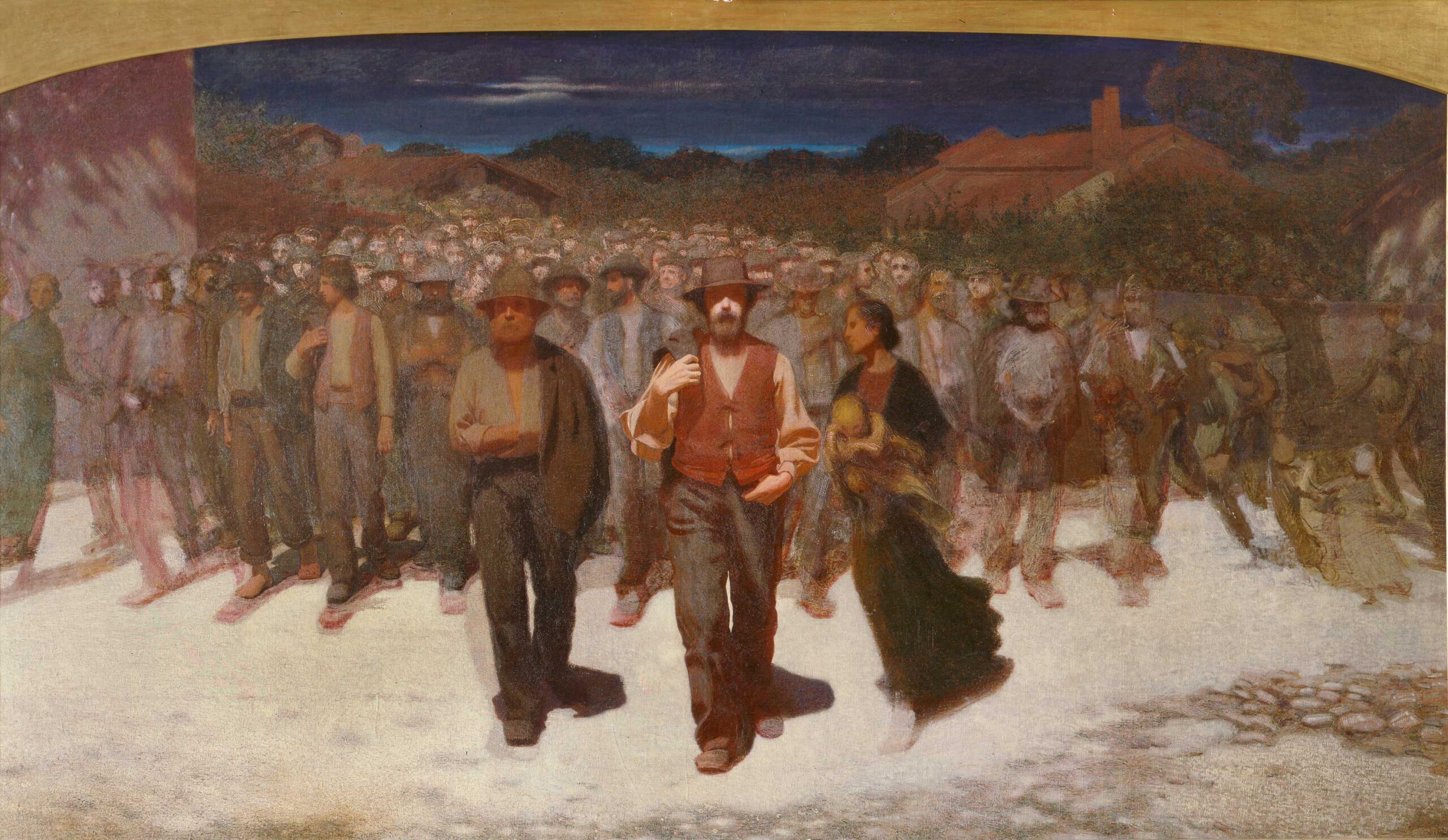

01 - Fiumana di Giuseppe Pellizza da Volpedo

Fiumana è un’opera incompiuta di Pellizza da Volpedo, eseguita tra il 1895 e il 1896. Pellizza, insoddisfatto del risultato raggiunto, si dedicò a una nuova redazione, il celebre Quarto Stato che fu esposto per la prima volta nel 1902 e divenne presto un manifesto delle rivendicazioni del proletariato per i propri diritti.

Una schiera compatta di persone cammina in avanti. Poggiano i piedi sul suolo illuminato dalla luce che hanno di fronte, il sole dell’avvenire, mentre il cielo alle loro spalle è scuro. Tre persone precedono la folla: al centro un uomo tiene una mano nella cinta dei pantaloni e con l’altra regge una giacca dietro alla spalla, tra un uomo più anziano e una donna con un neonato in braccio.

Fu l’autore a spiegare il titolo dell’opera: “La mia aspirazione all’equità mi ha fatto ideare una massa di popolo, di lavoratori della terra, i quali intelligenti, forti, robusti, uniti s’avanzano come fiumana travolgente ogni ostacolo che si frappone per raggiungere il luogo ov’ella trova equilibrio”. Fiumana “vuol simboleggiare le più grandi conquiste che i lavoratori vanno facendo”.

Non meno importante della valenza politica di Fiumana è la tecnica utilizzata, quella divisionista, in cui vibranti pennellate trasmettono la tensione della moltitudine in marcia. Il Divisionismo è una corrente pittorica che si sviluppò tra fine Ottocento e inizio Novecento; fu caratterizzata da una texture di piccoli tratti di colori puri, non mescolati sulla tavolozza, ma accostati divisi, in modo che il colore venisse fuso dalla visione dell’osservatore. La critica ha visto riferimenti a capolavori noti, quali il David di Michelangelo: l’uomo al centro ha il polso piegato a sorreggere la giacca, in modo analogo a quello del giovane eroe Davide con la fionda sulla spalla. Qui il nemico da sconfiggere è l’ingiustizia della propria condizione. Il rimando a Davide, che contro ogni aspettativa sconfisse il gigante Golia, è anche monito per coloro che sottovalutassero la forza di questi eroi moderni, pronti a vincere i Golia del proprio tempo.

02 - Adorazione dei Magi di Gaetano Previati

La suggestiva Adorazione dei Magi è un trionfo di luce e di oro dipinto da Gaetano Previati, esponente di punta del movimento divisionista.

Il pittore affronta il tema sacro con trasporto mistico e sentimentale, intriso di simbolismo, adottando il formato orizzontale che permette la dilatazione della scena. Tali scelte erano già state adottate nella monumentale Maternità del 1890-91, esposta anch’essa in questa sala. Questo è un momento di svolta nel percorso artistico di Previati e di adesione alla nuova tecnica del “colore diviso”. Le pennellate filamentose, che producono effetti vibranti e luminosi, le linee ondulate ed eleganti rendono il suo stile inconfondibile.

Il fulcro della composizione è a sinistra: Gesù bambino, addormentato in grembo a Maria, ammantata di bianco, è adorato dai magi che si inginocchiano insieme, con gli occhi chiusi come concentrati e assorti. Sono avvolti in preziosi e lunghi manti e sembrano non curarsi dei doni, sorretti dai servitori. Giuseppe, in secondo piano, si staglia contro un cielo azzurro e lucente, mentre una moltitudine di figure indistinte, preceduta da alcuni cammelli, avanza in controluce lungo la linea dell’orizzonte. È un’interpretazione intensa e nuova, che all’epoca aveva sconcertato una parte di critica e pubblico, come disse Previati stesso: “tutti concedono l’originalità della trovata dei Re Magi e dell’effetto luminoso della scena, ma alla larga da questa diavoleria dell’arte!”.

03 - Pastello bianco (Ritratto di Emiliana Concha de Ossa) di Giovanni Boldini

Il Ritratto di Emiliana Concha de Ossa raffigura una “giovinetta di diciott’anni bella come un amore”, come scrisse Giovanni Boldini che la dipinse nel 1888. Boldini rende eterna la vaporosa presenza della più piccola delle tre nipoti di un diplomatico cileno in viaggio in Europa; la ragazza guarda il pittore, posando con timida grazia, senza sapere bene dove mettere le mani, avvolte in guanti sottili.

“Sul fondo bianco di una sala si distacca una figura di giovinetta di una distinzione senza pari, vestita di mussola bianca quasi trasparente, con un largo nastro di velluto nero al collo; il volto sorridente, il mento sottile che finisce in punta, con una leggiadria dolce e spiritosa; le spalle un po’ alzate, le braccia distese in basso sul davanti, colle mani appena congiunte dalla punta delle dita; il piede destro sporgente”. Queste le parole del giornalista Paolo Bernasconi quando vide lo straordinario ritratto all’esposizione universale di Parigi del 1889, per cui Boldini fu premiato con la medaglia d’oro. Il dipinto divenne presto una delle immagini più rappresentative del clima spumeggiante della Belle Époque.

L’opera è nota come “Pastello bianco” perché realizzata con la raffinata tecnica del pastello e perché protagonista è la varietà dei bianchi, sfumati con il grigio, il rosa e l’azzurro, con pochi, dosati stacchi (il nero del nastro al collo, il verde delle foglie sul petto e il celeste della sedia).

Boldini volle trattenere il ritratto nel suo studio parigino, consegnando una seconda versione alla famiglia Concha de Ossa; fu donato dalla vedova dell’artista al governo italiano affinché lo destinasse a Brera.

Il restauro del 2005 ha consentito di preservare, nella sua delicatezza, questo capolavoro, capace di rendere viva non solo una ragazza dalle gote rosate, ma la spensieratezza di un’epoca intera.

04 - La collezione Jesi

La Collezione di Maria ed Emilio Jesi comprende un’ottantina di dipinti e di sculture di grandi autori del Novecento. La sua importanza, tuttavia, non si esaurisce nella consistenza numerica e nell’eccellenza delle opere. La Collezione Jesi ha infatti segnato un cambiamento epocale nella linea di sviluppo delle raccolte della Pinacoteca di Brera che, fino agli anni ’70, non possedeva opere del Novecento. Fu nel 1976 che gli Jesi donarono un primo sostanzioso nucleo di una cinquantina di opere, seguito nel 1984 da un ulteriore lascito.

Prima di entrare nelle sale dedicate alla Collezione Jesi, a destra ecco il volto di Emilio Jesi, ritratto in bronzo da Marino Marini, che ebbe in lui uno dei principali sostenitori. Emilio Jesi, imprenditore e commerciante di caffè, e sua moglie Maria vollero offrire alla pubblica fruizione una straordinaria antologia dell’arte italiana della prima metà del Novecento, con qualche selezionato riferimento europeo: dalla ribellione del Futurismo alla silenziosa Pittura Metafisica; dal “ritorno all’ordine” di Valori Plastici e del Novecento alla forza espressionista della Scuola Romana, sino a maestri quali Modigliani, Carrà, Morandi, De Pisis, Sironi, Martini, Marini.

Le opere della Collezione dimostrano la capacità di Emilio Jesi di riconoscere le voci più alte del proprio tempo, ma anche la sua intraprendenza che precedette di molto, per tempestività di acquisti, quei musei che avevano l’arte contemporanea come vocazione. Gli Jesi frequentavano gli artisti di cui andavano raccogliendo le opere migliori, intrattenendo con essi rapporti epistolari e ricevendoli spesso qui, nel loro appartamento di Palazzo Citterio. Proprio Palazzo Citterio, le cui stanze hanno visto nascere la Collezione, è tornato ad accoglierla, dopo una lunga storia iniziata nel 1972, quando il Palazzo fu acquistato dallo Stato, con l’intento di esporvi le collezioni del Novecento e aprire così un nuovo moderno capitolo nella vita della Pinacoteca.

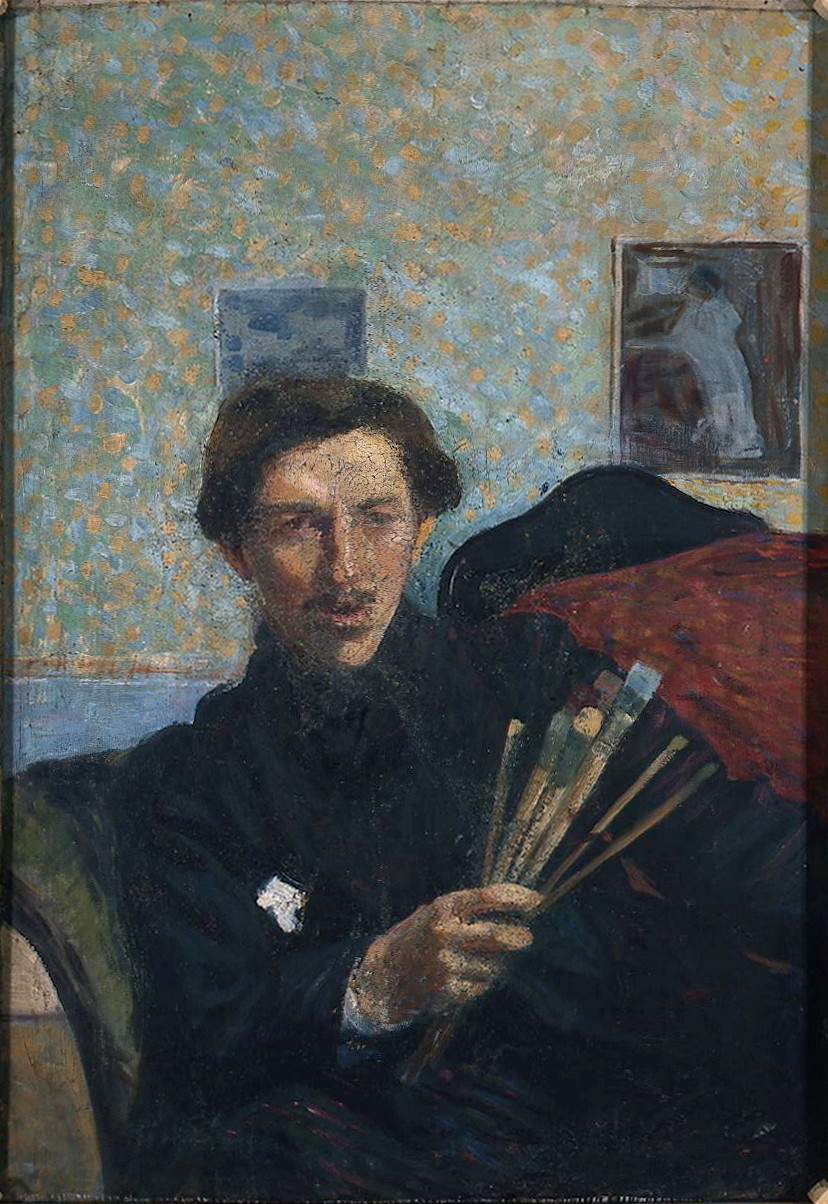

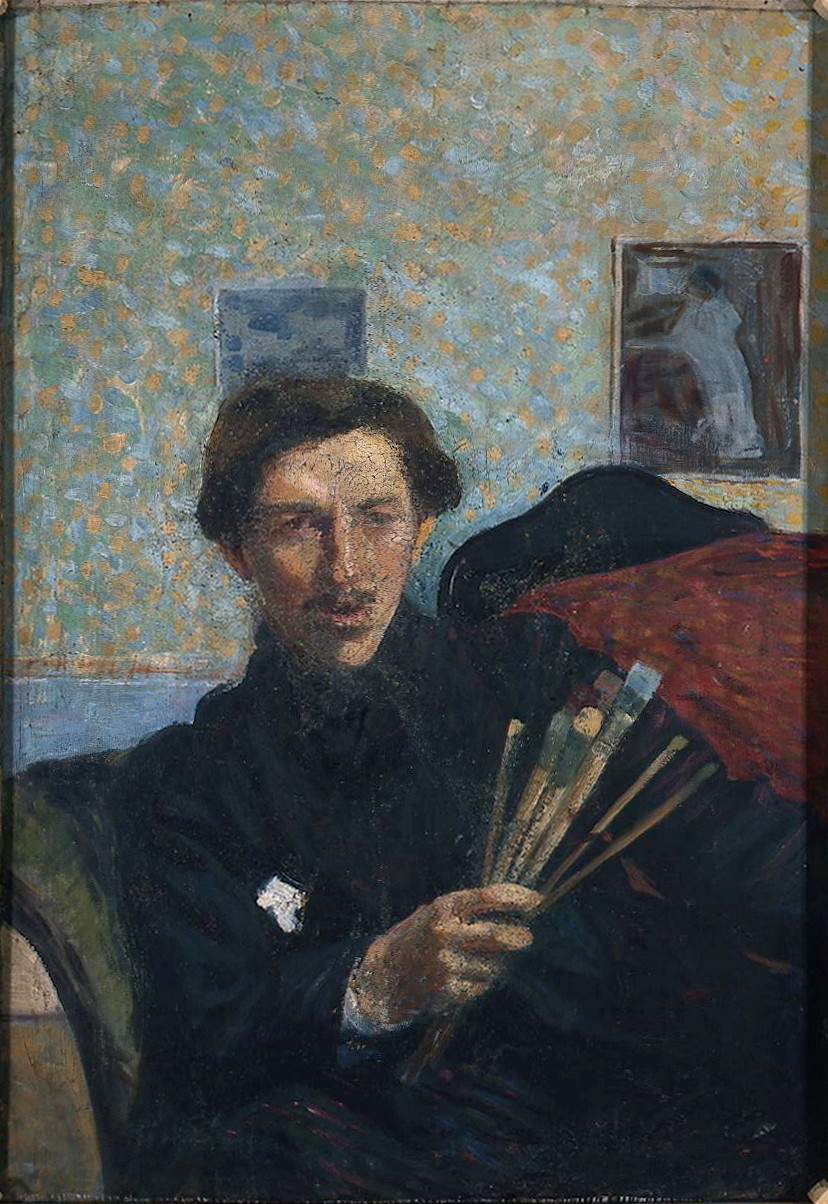

05 - Autoritratto di Umberto Boccioni

Quest’opera di Umberto Boccioni, uno dei maggiori esponenti del movimento futurista, ci consegna ben due autoritratti.

Sul davanti è l’autoritratto di formato orizzontale, firmato e datato 1908 in alto a destra. Boccioni si presenta sul balcone della sua abitazione milanese: indossa il colbacco, a ricordo di un recente viaggio in Russia, e mostra la tavolozza con i colori puri, che ha steso su questa tela con pennellate di lunghezza e andamento variabili, secondo la tecnica divisionista. Il pittore occupa la parte destra del dipinto, mentre a sinistra è protagonista la periferia milanese in espansione, con i palazzi in costruzione e un treno a vapore, in lontananza, oltre il prato verde. Il mutamento della città in trasformazione sarà un tema cardine del pittore anche dopo l’adesione al Futurismo, che condividerà questa tematica e avrà il suo centro proprio a Milano.

L’autoritratto sul retro, databile al 1906, fu nascosto volontariamente dal pittore sotto a uno strato di colore grigio, rimosso dai restauratori negli anni Settanta. Qui Boccioni siede in un interno; impugna una manciata di pennelli che porta in primo piano, appoggiando il gomito di profilo sul bracciolo della poltrona messa in diagonale. L’artista crea in questo modo linee dinamiche che enfatizzano una certa inquietudine interiore.

Il dipinto, che non fa parte della collezione Jesi, fu donato nel 1951 alla Pinacoteca da Vico Baer, collezionista e amico di Boccioni.

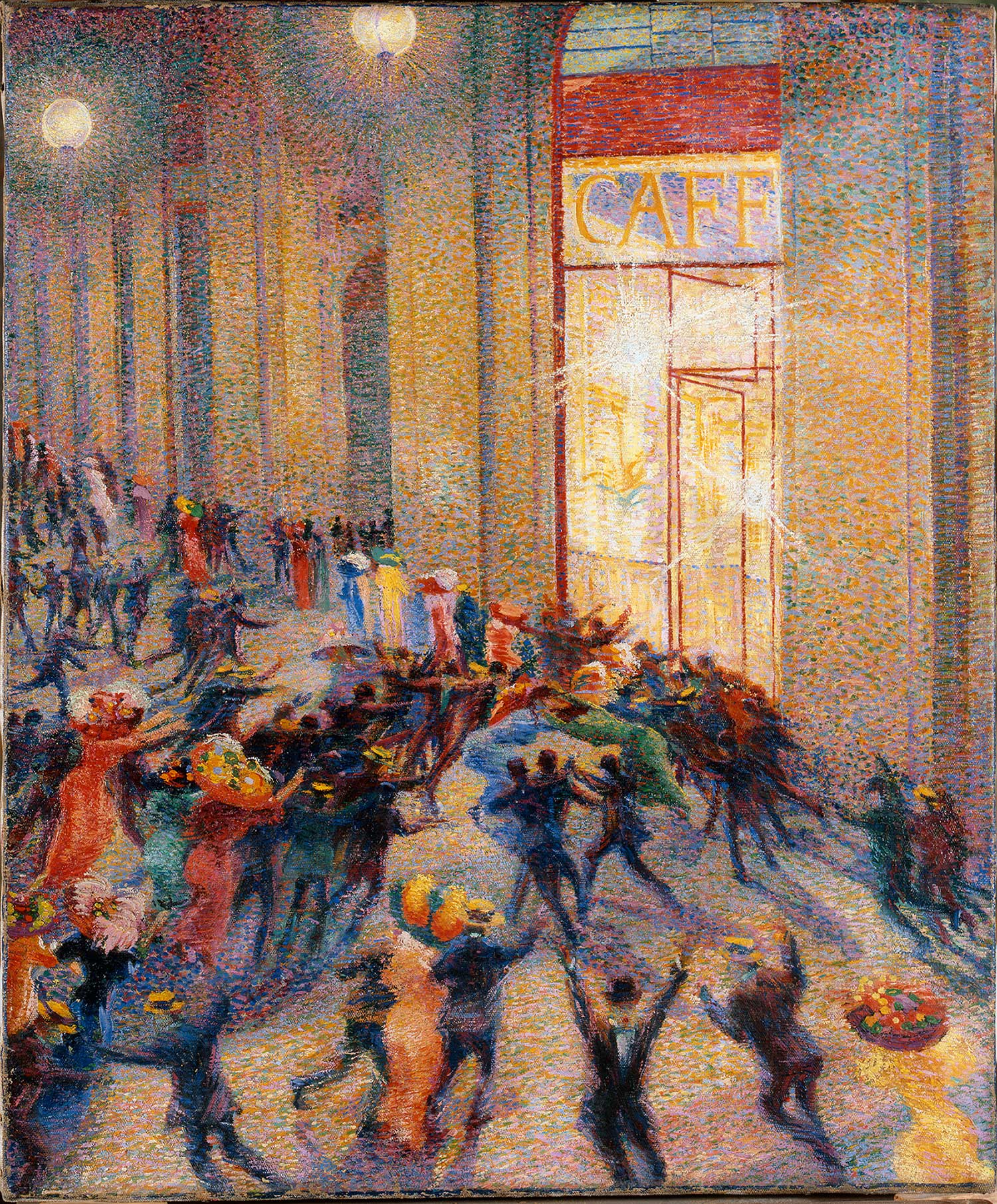

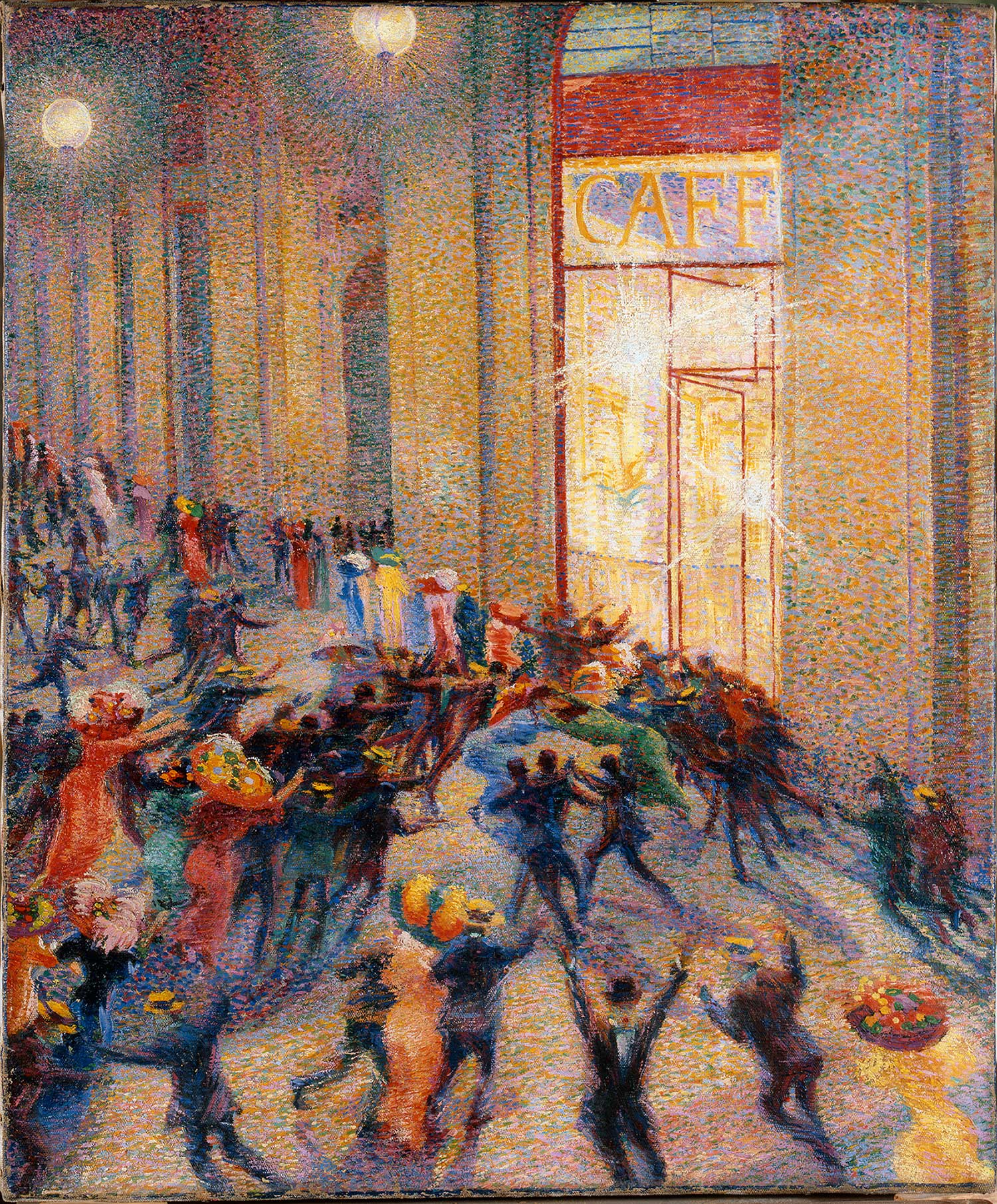

06 - La città che sale e Rissa in galleria di Umberto Boccioni

Sempre in questa sala troviamo La città che sale. Si tratta di un bozzetto per l’omonima tela, oggi al Moma di New York che è uno dei primi dipinti futuristi di Boccioni, datato 1910. L’anno prima Filippo Tommaso Marinetti aveva pubblicato il Manifesto del Futurismo, dichiarando: “Noi canteremo le grandi folle agitate dal lavoro, dal piacere o dalla sommossa: canteremo le maree multicolori e polifoniche delle rivoluzioni nelle capitali moderne (…); le locomotive dall’ampio petto, che scalpitano sulle rotaie”. Ecco, quindi, il futuro che avanza: un treno blu appare sbuffando, oltre le criniere di focosi cavalli, rossi per l’energia che sprigionano, mentre a destra, in fondo, crescono edifici a più piani, dove le impalcature si alzano oltre il costruito, mostrando che il lavoro deve proseguire. Il colore acceso è steso velocemente con pennellate allungate, secondo una tecnica divisionista esasperata, per rappresentare, anche stilisticamente, la forza di tempi nuovi.

Anche nel dipinto accanto, Rissa in Galleria, Boccioni esalta “il movimento aggressivo, l’insonnia febbrile, il passo di corsa, il salto mortale, lo schiaffo ed il pugno” citati nel Manifesto. Due donne si accapigliano davanti alla vetrata del Caffè Campari in Galleria Vittorio Emanuele II di Milano, illuminata dalle moderne lampade a energia elettrica, mentre accorre una folla di donne dai grandi cappelli piumati e di uomini con le magiostrine, cioè i cappelli di paglia di moda a quel tempo.

Il dinamismo è accentuato dal taglio prospettico obliquo e dalla vivacità dei colori primari, accostati ai loro complementari e stesi non a filamenti, ma a puntini e a corti tratti.

Gli inediti effetti della luce elettrica, progresso tecnologico che molto affascinò i futuristi, sono tra i protagonisti dell’opera di Boccioni, arrivato a Milano nel 1907, attratto dalla vitalità e dalla modernità di questa città che fu capitale del Futurismo.

07 - Le peonie di Filippo de Pisis (Luigi Filippo Tibertelli)

I sedici dipinti di Filippo de Pisis qui esposti coprono tutto l’arco della sua carriera fino alla Natura morta marina con la penna, in basso sulla parete di destra, dipinta nel 1953, nella clinica per malattie mentali Villa Fiorita in Brugherio, dove fu ricoverato negli ultimi anni. De Pisis esordì come poeta e letterato e fu per tutta la vita anche un apprezzato scrittore, ma dagli anni Venti si dedicò prevalentemente alla pittura. Ebbe una spontanea carica eversiva e antiaccademica; rimase infatti isolato e irriducibile a qualsiasi movimento artistico. Inquieto e insofferente del clima provinciale di Ferrara, la sua città natale, visse in varie città come Roma, Venezia e Milano, Parigi e Londra, sempre alla ricerca di nuovi contesti in cui esprimere il suo carattere eccentrico.

Dopo avere subito il fascino della pittura Metafisica, ben evidente in Pesci sacri del 1924 sulla parete a sinistra, fu nel periodo parigino, tra il 1925 e il 1939, che de Pisis raggiunse la sua piena maturità artistica realizzando alcune tra le sue tele più celebri.

I suoi quadri, dalle tipiche pennellate veloci e spezzate, registrano frammenti di realtà, come vedute urbane, paesaggi, nature morte e ritratti, nell’illusione di sottrarli alla fuga del tempo che tutto divora. Il tema dei fiori, con la loro fragile e passeggera bellezza, è da lui prediletto. Per i fiori il pittore nutrì una vera passione fin dalla sua adolescenza, quando iniziò a raccoglierli per realizzare un erbario che poi avrebbe donato all’orto botanico di Padova.

Nel quadro Le peonie, dipinto nel 1936 a Milano in uno dei suoi frequenti rientri in Italia da Parigi, i fiori recisi non sono immersi in acqua ma mollemente disposti in un cesto di vimini, e quindi destinati ad appassire ancora più velocemente. Sono carnose peonie, realizzate con pennellate concentriche striate di rosa e di viola, gonfie e sensuali, che si stagliano sui toni grigi e perlacei del fondo. I fiori, in primo piano, sono messi in relazione col dipinto in secondo piano Arianna abbandonata da Teseo sulla spiaggia di Nasso. È un quadro nel quadro, soluzione adottata spesso dall’artista, ma anche un omaggio a De Chirico che più volte raffigurò questa statua antica. Arianna si strugge per il suo perduto amore e langue nell’attesa, così come i fiori recisi, pur colti ancora nell’attimo del loro massimo fulgore, sono destinati ad appassire presto e a perdere la loro fragile bellezza.

A sinistra s’intravede un secondo quadro che dà respiro alla composizione ma che, con quel fiore reclinato, ribadisce con più forza il concetto di caducità di tutte le cose.

08 - Ofelia di Arturo Martini

Ofelia, la protagonista dell’Amleto di Shakespeare è divenuta il simbolo dello struggimento d’amore. In preda alla follia per essere stata respinta da Amleto e avere saputo dell’uccisione di suo padre, scivola in un ruscello, mentre sta intrecciando corone di fiori, e annega. Questa tormentata creatura affascinò a tal punto l’artista che la rappresentò più volte.

Questa scultura fu plasmata nel 1933. È una delle ultime grandi terrecotte a esemplare unico, modellate in argilla refrattaria, tra la fine degli anni Venti e i primi anni Trenta, in quel periodo di lavoro intenso che l’artista stesso definì “periodo del canto”. Con le opere realizzate in quegli anni ottenne grande successo, portando la terracotta a una misura monumentale che nessuno prima di lui nella modernità aveva tentato. Non le realizzò col metodo tradizionale, che consiste nel fare un modello in creta e poi uno stampo in gesso da cui ottenere più esemplari, come per Il Bevitore in sala 43. Le forgiò, invece, una a una, in creta cava, in pezzi unici. Fu suggestionato dalle terrecotte etrusche che aveva studiato nel Museo di Villa Giulia a Roma. Il tema funerario, la cui drammaticità è stemperata dalla calda tonalità del materiale, viene risolto in modo inedito con la costruzione di una sorta di sarcofago rettangolare, entro cui è disteso il corpo. Dall’alto scende un panneggio che crea una zona d’ombra. La fanciulla è già legnosa per il rigor mortis, avvolta in un abito leggero che sembra bagnato e che aderisce alle sue forme snelle, da adolescente, e ai suoi seni immaturi. I capelli sono intrisi d’acqua, il volto è rivolto verso l’oscurità dell’oltretomba: una figura tragica, ormai staccata dal mondo e pronta a compiere il suo ultimo viaggio.

Arturo Martini è ai vertici della scultura figurativa della prima metà del Novecento, soprattutto per la sua capacità di narrare storie e miti, fornendo soluzioni sempre nuove in cui però resta costante la tensione verso qualcosa che trascende il visibile: una meta, un desiderio, come ben dimostra questa Ofelia.

09 - Il miracolo (cattedrale gotica) di Marino Marini

Davanti a noi un uomo patito e scarnificato, con le spalle ad angolo aguzzo, la testa fortemente inclinata e lo sguardo perso nel vuoto: non è un miracolo, è l’attesa che questo avvenga. Quest’opera di Marino Marini appartiene alla cosiddetta stagione gotica, un periodo in cui l’artista realizzò i suoi capolavori prendendo ispirazione dall’arte scultorea del tardo medioevo, enfatizzando la mancanza di armonia delle forme. Questa fase artistica prese vita dai bombardamenti di Milano del 1942 che lasciarono un segno profondo nell’animo dello scultore. Il Miracolo è datato l’anno successivo. In tale periodo Marini realizzò una serie di personaggi, facendo riferimento al lessico della religione cattolica; quest’opera, infatti, fu realizzata insieme ai gessi Arcangelo e Arcangela. Le tre sculture, molto simili per aspetto e materia, rappresentano tutte e tre l’umanità spogliata di ogni certezza e posta dinanzi a un vuoto che attende di essere riempito dal divino.

Per Il Miracolo è utilizzata una tecnica particolare, colando e modellando strati di gesso su una struttura di cartapesta. Marini esaspera una tensione fortemente espressionista attraverso la flessione del collo e il patetismo del volto. Il verticalismo, la scarna semplicità, la gravità dolorosa, l’asimmetria e le sproporzioni tra le parti rendono questo pezzo testimone accorato della realtà di quel tempo. La figura ascetica avvolta in un saio esprime i tormenti della guerra. Nella sua dimessa povertà e nell’umiltà della forma e della materia, l’opera appare rivestita da un alone di misticismo e spiritualità. Perfino il colore concorre a questo scopo, tra il contrasto del bianco candido, i tocchi appena accennati di rosso che rimanda alle ferite, e il nero delle croci appena abbozzate.

Quest’opera è un esemplare unico, a differenza di gran parte della produzione dell’artista che si sviluppa, invece, per grandi temi, come i Cavalieri e le Pomone, di cui si possono ammirare alcuni esempi esposti in queste stesse sale. Marini fu legato a Emilio Jesi da una salda amicizia; lo ritrasse persino nel 1947 nel busto che si può vedere alla porta della sala 40.

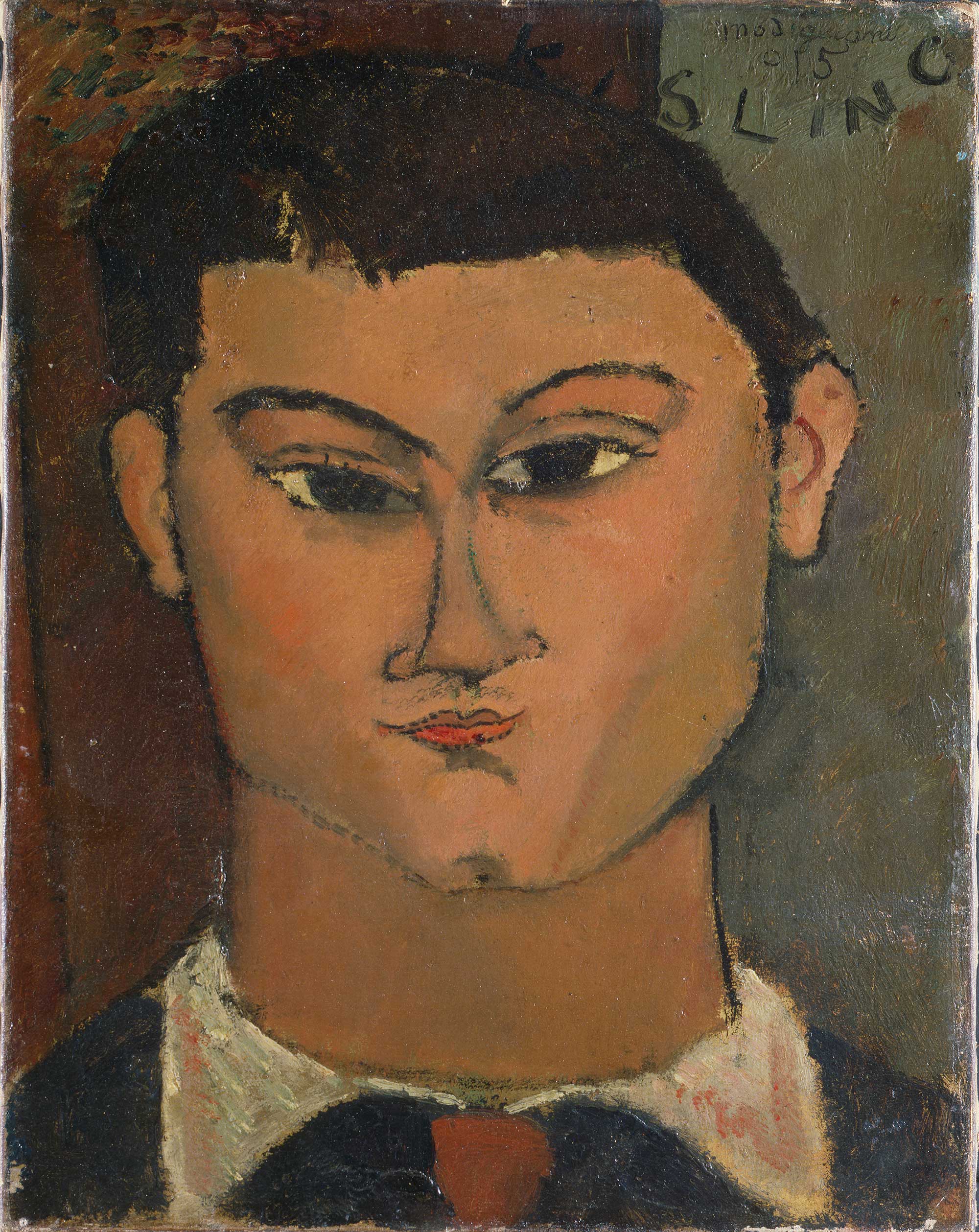

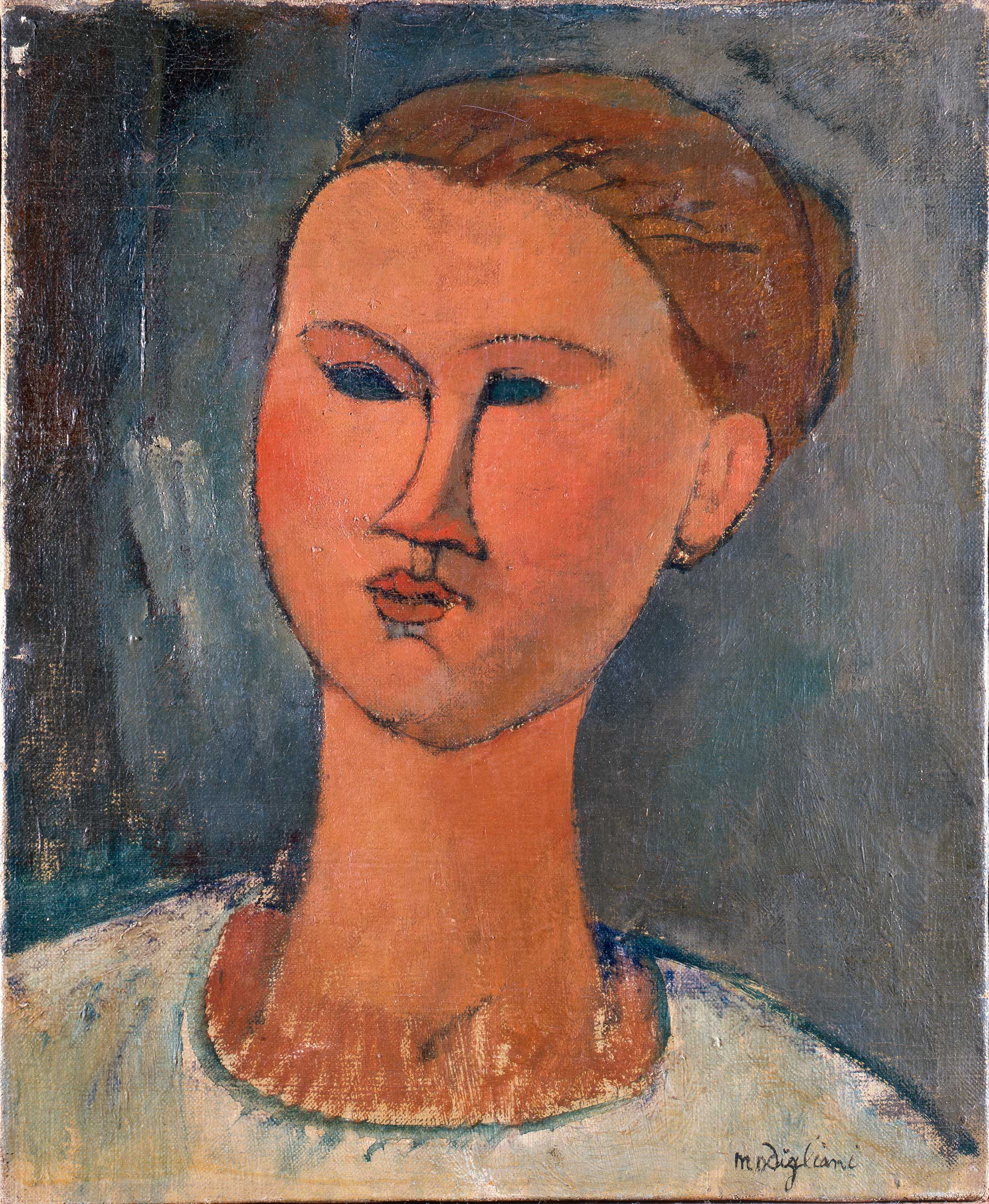

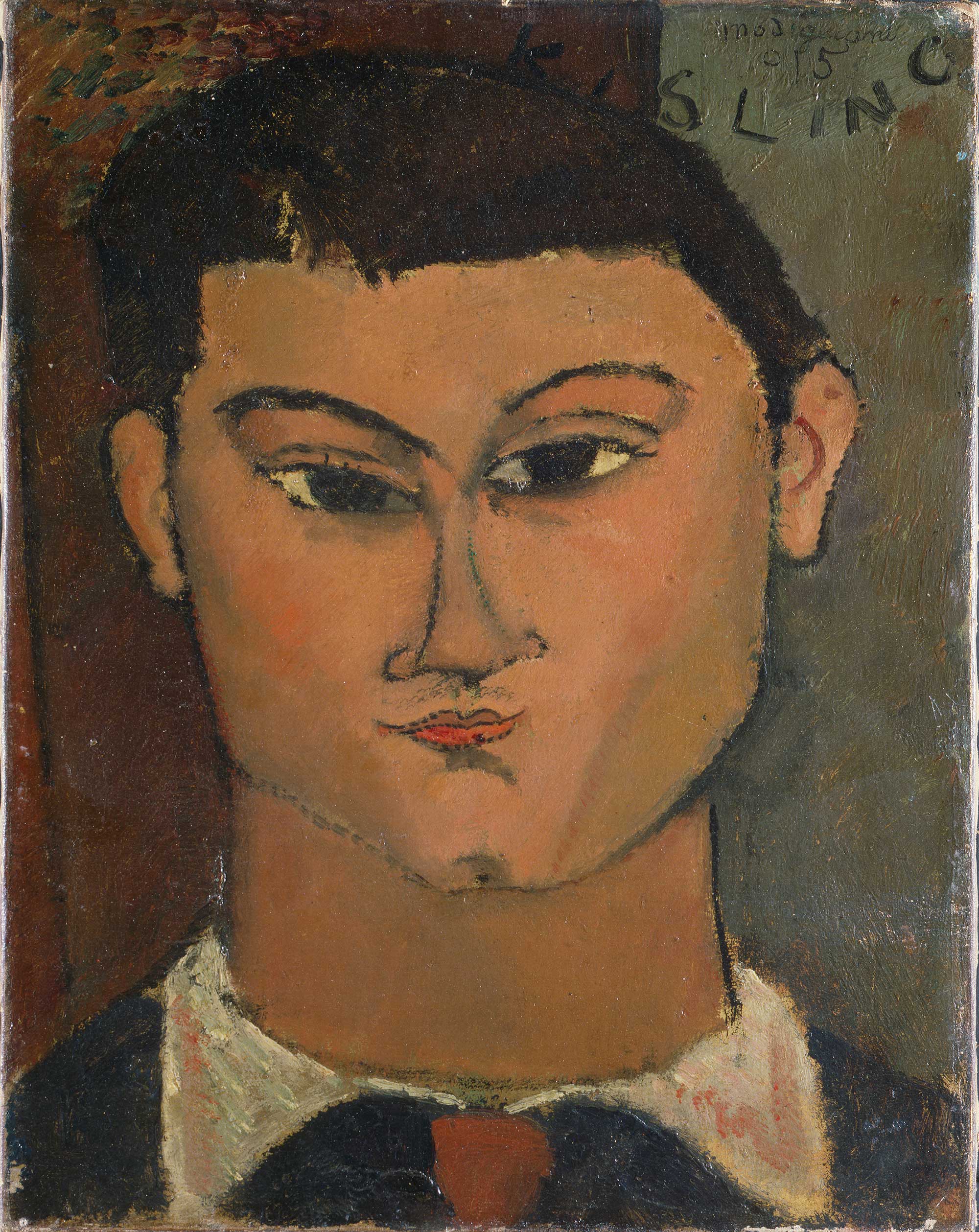

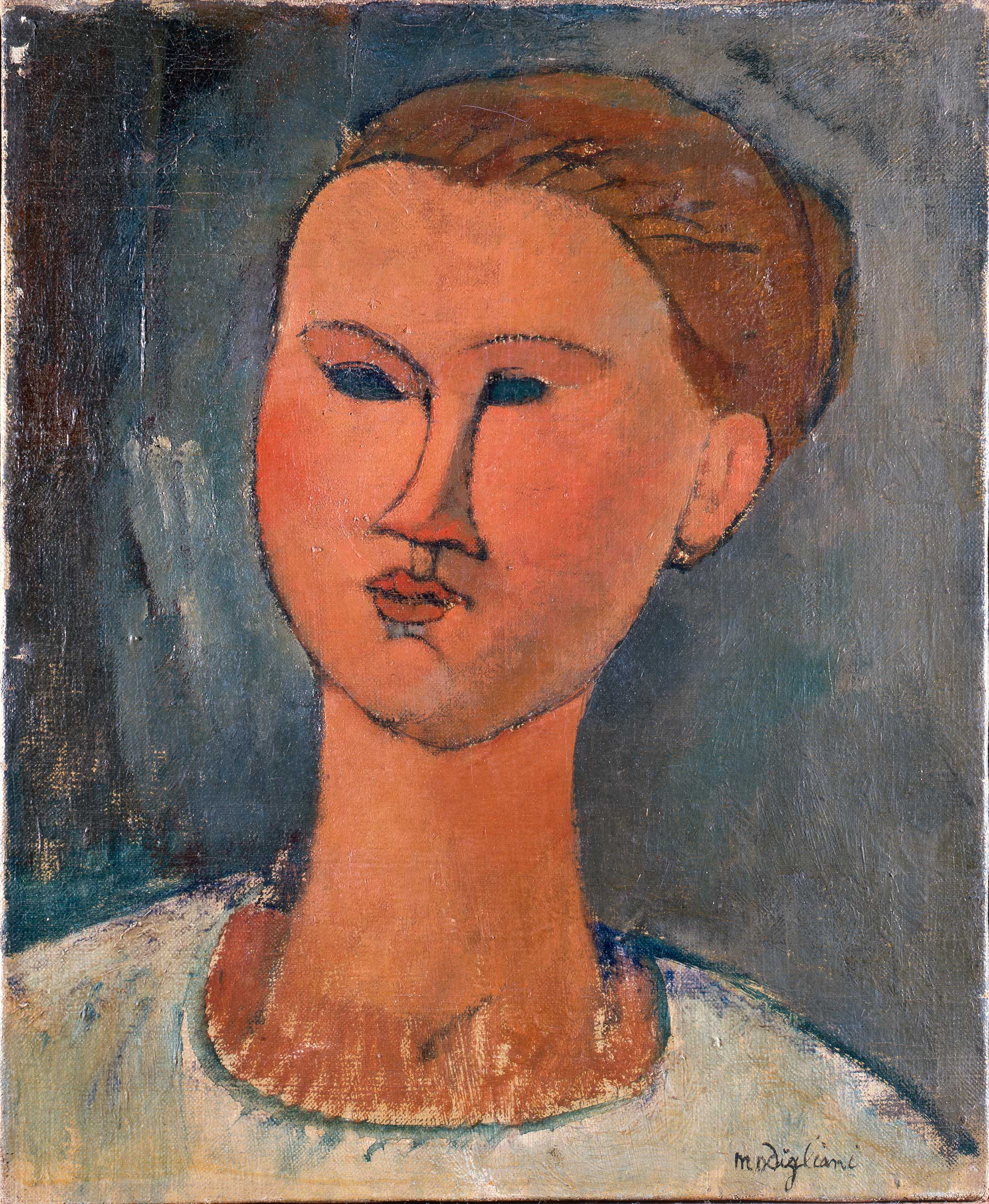

10 - Ritratto di Moïse Kisling, Testa di giovane donna di Amedeo Modigliani

Testa di giovane donna e Ritratto di Moïse Kisling, disposti uno accanto all’altro, sono opera del celebre Amedeo Modigliani, realizzati entrambi nel 1915. Prima di arrivare, dopo vari passaggi, nelle mani di Emilio Jesi, i due dipinti furono acquistati dal critico d’arte e mercante Paul Guillaume, l’uomo che riconobbe il talento di Modigliani e fu il suo unico compratore e collezionista dal 1914 al 1916. Intorno a quegli anni il pittore, che viveva a Parigi in una comune di artisti, eseguì moltissimi ritratti, raffigurando soprattutto gli amici della sua cerchia bohemienne.

Modigliani incarna l’ideale dell’artista maledetto, povero e passionale, aggressivo e impulsivo, con il piacere per l’alcol, le donne e la vita sregolata che lo portarono a una morte prematura, a soli 36 anni, per una grave forma di tubercolosi.

La giovane raffigurata nel ritratto dovrebbe essere la scrittrice inglese Beatrice Hastings con cui Modigliani ebbe una tumultuosa relazione. L’uomo invece è Moïse Kisling, pittore polacco di origini ebraiche e intimo amico dell’artista, che lo aiutò costantemente, fornendogli materiali e condividendo con lui lo studio. Come in tutti i ritratti dei suoi amici pittori, l’artista segue l’identico schema frontale, con il volto che occupa quasi tutta la superficie del dipinto, enfatizzando la concentrazione dello sguardo sulla personalità dell’uomo ritratto. I dipinti, di un’eleganza senza tempo e dallo stile estremamente riconoscibile, erano ottenuti con pochissime sedute di posa. Figure stilizzate e semplificate, colori e linee quasi abbozzate, colli lunghi e flessuosi, occhi sottili, spesso vuoti, che osservano l’infinito. I ritratti di Modigliani, ispirati anche alle maschere africane e all’arte primitiva, colpiscono per la capacità di cogliere l’essenza dei soggetti raffigurati nonostante la semplificazione.

11 - Natura morta (Natura morta metafisica con la squadra), Natura morta di Giorgio Morandi

Uomo riservato, di “natura incline alla contemplazione”, come si definì in una delle sue rare interviste, visse a Bologna con le sorelle, a parte i mesi estivi che trascorreva sull’Appennino emiliano.

Pittore e incisore, professore all’Accademia di Belle Arti della sua città, si specializzò in paesaggi e nature morte. Pur restando sempre fortemente legato al dato reale in tutto il suo percorso artistico, cercava come egli stesso disse di “toccare il fondo, l’essenza delle cose” e di comunicare il suo sentimento di fronte ad esse.

Cominciò a dipingere nel 1911, avvicinandosi ai futuristi. Nel 1918-19 subì l’influenza della Metafisica di de Chirico e Carrà. A questa fase appartengono le prime tre nature morte qui esposte, accomunate da una stesura pittorica compatta, con campiture uniformi di intonazione calda, contorni definiti, contrasti di luci e ombre. In due di esse appare una testa di manichino che ricorda de Chirico, ma più che all’enigma e ai significati nascosti della Metafisica l’artista è interessato ai rapporti tra i volumi, alla luce e allo studio cromatico. Solo nella Natura morta metafisica con la squadra del 1919, al centro, il senso di mistero si fa più fitto, accentuato dall’incongruenza della costruzione prospettica della cassetta e dalla stranezza degli oggetti, come la sagoma d’orologio visto dal retro.

Dagli anni Venti approda a una pittura più naturalista, dalle gamme cromatiche più ricche e dal chiaroscuro più morbido, come dimostrano le altre tre nature morte a destra. Nella Natura morta con il tavolo rotondo del 1929, al centro, Morandi fa un primo piano degli oggetti che usava come modelli e che conservava nel suo studio riutilizzandoli in composizioni sempre nuove, variando la disposizione, il punto di vista e la luce. Per studiarne le forme pure eliminava i dettagli superflui. I contorni qui sono tremolanti e indefiniti. Svetta al centro la lucerna con quel blu intenso della base ricoperta dalla polvere, tanto amata dall’artista perché capace di sfumare e attutire; ai lati sono gli altri oggetti, con predominanza delle terre, degli ocra, dei rosa. Una sinfonia di toni che comunica un senso di silenzioso stupore di fronte al rivelarsi, come in un’apparizione, della geometria e dell’armonia del reale.

11 - Testa di Toro di Pablo Picasso

Una testa di toro mozzata, quasi scarnificata, poggia su un tavolo ricoperto da un telo bianco. Una grande finestra chiusa riempie lo sfondo impedendo la vista di ciò che c’è fuori, riducendo la scena a un ambiente claustrofobico che spinge l’attenzione sull’elemento macabro protagonista del dipinto: la testa di toro. L’opera dell’artista spagnolo fu realizzata nel 1942, durante la Seconda guerra mondiale. La brutalità espressiva della testa mozzata e sanguinante, a contrasto col telo bianco, rimanda proprio all’attualità della guerra che in quegli anni era nel pieno della sua forza distruttiva.

Picasso realizza quest’opera nella sua maturità artistica che mette in discussione la rappresentazione degli oggetti secondo la tridimensionalità e la prospettiva tradizionale. Il tavolo appare ribaltato verso lo spettatore, in modo da mostrare la carcassa, ma allo stesso tempo ha una sagoma che non riusciamo ad afferrare, data la frammentazione innaturale delle forme del piano e del telo che lo ricopre. L’effetto è quello di angosciante instabilità.

Il colore è dato con pennellate decise, violente e molto corpose che caricano di orrore e dolore il teschio bovino quasi digrignante.

Picasso aveva una vera passione per i tori e passò la vita a raffigurarli attraverso vari stili, forme e colori. L’animale, oltre ad essere il simbolo della Spagna, patria dell’artista, era un vero alter-ego per Picasso, segno di potenza e ribellione, ma anche di dolore e sofferenza. Arrivò addirittura ad affermare che «Se tutte le tappe della mia vita potessero essere rappresentate come punti su una mappa e unite con una linea, il risultato sarebbe un Minotauro».

La tela fu inclusa nella prima importante esposizione parigina dedicata a Picasso successivamente alla fine del conflitto e dopo pochi anni arrivò nelle mani di Emilio Jesi.

12 - Madre e figlio di Carlo Carrà

Carlo Carrà fu richiamato alle armi all’inizio del 1917 e ricoverato per nevrosi nella primavera di quell’anno all’ospedale militare di Ferrara. Qui incontrò Giorgio de Chirico, con cui strinse un breve ma fondamentale sodalizio. Nacque così ufficialmente la Metafisica, che de Chirico aveva iniziato a sperimentare fin dal 1909. La Metafisica, come si vede in Madre e figlio, cercava di rappresentare ciò che va oltre l’apparenza fisica della realtà. La parola Metafisica che deriva dal greco “metà tà physikà” cioè, “oltre la fisica”, si riferisce, infatti, alla rappresentazione di oggetti ordinari in contesti stranianti che li rivelano sotto una luce inaspettata, a volte inquietante. In Madre e figlio i protagonisti (forse il pittore bambino e la mamma che gli confezionava gli abiti) sono trasformati in un busto da sartoria e in un manichino vestito da marinaretto, posti in una stanza dalle grigie pareti. Alcuni oggetti, come il dado e il cubo blu alla base del busto da sartoria, sono costruiti con più punti di fuga, provocando un senso di instabilità. Su una sorta di ripido palcoscenico sono collocati in primo piano una palla, un dado, un rocchetto di metallo; in secondo piano un basso tramezzo, un tubo di ferro, un metro. Le forme gettano ombre decise, a lungo studiate, come risulta dalle rielaborazioni del disegno sottostante, svelato dalle indagini diagnostiche. La densa stesura pittorica dà solidità a queste enigmatiche composizioni che, come scrisse Carrà, mirano a “sottrarre le cose dalle contingenze, purificandole e conferendo loro un valore assoluto”.

In questa stessa sala sono esposti altri due dipinti che Carrà realizzò durante il suo ricovero nell’ospedale militare: La camera incantata e La musa metafisica, in cui reinterpretò in modo personale elementi che richiamano de Chirico come manichini, statue, giochi.

13 - Paesaggio urbano con ciminiera di Mario Sironi

Sironi, a lungo giudicato negativamente dalla critica più per la sua adesione al fascismo che per la qualità della sua pittura, è stato un grande artista poliedrico: pittore, scultore, architetto, illustratore, scenografo e grafico.

Giunto a Milano nel 1919, tradusse fin da subito nei suoi paesaggi urbani le contrastanti sensazioni di squallore e forza, dramma e monumentalità che la città gli ispirava. Le desolate periferie, le fabbriche, i casamenti popolari, la solitudine e i drammi portati dall’industrializzazione e dal progresso si elevano a simbolo della tragica condizione umana.

Inizialmente Sironi si avvicinò al Futurismo e poi alla Metafisica, momento testimoniato da alcune opere qui esposte (Il camion, L’atelier delle meraviglie, La lampada). Nel 1922 fu poi tra i promotori del movimento del Novecento Italiano che aspirava a una “moderna classicità”, cioè a un ritorno alle forme classiche semplificate e calate nella contemporaneità.

In Paesaggio urbano con ciminiera, probabilmente dei primi anni Quaranta, le forme sono solide e cupe, sintetiche ma al contempo monumentali anche nelle piccole dimensioni. Tutto è costruito sull’intersezione di linee diagonali e verticali e sul bilanciamento dei solidi geometrici che lo compongono. Un capannone industriale dai muri chiari e dai tetti bruni, con tre ciminiere cilindriche, campeggia al centro. Una strada ferrata taglia la scena, chiusa a sinistra da uno squallido edificio, un parallelepipedo, le cui finestre sono rettangoli scuri. Gli corrisponde, sul fondale a destra, un altro edificio simile. Il cielo è livido, l’atmosfera pesante. I colori sono fuligginosi ma ravvivati qua e là da guizzi di luce.

La pennellata, a tratti sommaria e sfatta, più materica rispetto a quella delle periferie dei primi anni Venti, ha una forte carica espressiva. Pur nell’assenza di figure umane, questa tela, intrisa di dramma, riesce a raccontarci tutta la fatica del vivere.

14 - La collezione Vitali

La Collezione Vitali è costituita da un’ottantina di opere che raccontano la cultura e la curiosità intellettuale di Lamberto Vitali. Egli nacque in via Brera, a due passi dalla Pinacoteca alla quale, morendo nel 1992, lasciò la parte più significativa della sua collezione.

Vitali lavorò nella ditta di famiglia, che commerciava in caffè, pellami e coloniali. Studiò da autodidatta la storia dell’arte, orientato dal professore Paolo D’Ancona; scrisse d’arte per vari giornali; conobbe artisti, in primis Giorgio Morandi, di cui pubblicò il catalogo generale.

Vitali non si dedicò solo al Novecento, ma si mosse anche a ritroso, tra manufatti di materiali, epoche e culture differenti, cercando assonanze di forma, stile, sensibilità. Questo approccio riflette una visione dell’arte, non solo quale espressione estetica, ma come testimonianza di civiltà e veicolo di valori universali.

Così i volumi essenziali dei vasi dell’Egitto protodinastico gli richiamavano la purezza formale delle nature morte di Morandi, vissuto quasi cinquemila anni dopo quegli antichi manufatti. Mosaici medievali, composti da tessere luminose, evocavano opere quali la Marina puntinista di van Rysselberghe. Gli occhi vivi dei ritratti del Fayyum, realizzati nel II secolo, si specchiavano, in un gioco di analogia o di contrasto, nel Ritratto del fratello Ettore di Silvestro Lega o nell’Enfant gras di Modigliani.

Il figlio Enrico testimonia la passione collezionistica del padre e racconta che, quando stava trattando un acquisto era “eccitato, gli occhi gli brillavano (…). Il risultato dei suoi rapidi giri, dopo la chiusura dell’ufficio, per gallerie e antiquari, poteva essere un quadro malamente incartato tenuto sotto il braccio o un disegno infilato in mezzo a un giornale o semplicemente un oggetto predinastico messo in tasca”. Vitali aveva dunque un rapporto quotidiano con l’arte, coltivato e sempre più affinato, tanto da riconoscere, lui solo, un disegno di Leonardo da Vinci, che acquistò a poco prezzo in un’asta a Milano.

15 - Paesaggi e fiori di Giorgio Morandi

Una parte significativa del percorso artistico di Morandi si può leggere nelle opere collezionate da Vitali. Per Morandi la rappresentazione della realtà è sempre filtrata dalla coscienza. Come l’artista stesso disse: “Ritengo che esprimere la natura, cioè il mondo visibile, sia la cosa che maggiormente mi interessa”. E ancora: “Ritengo che ciò che vediamo sia una creazione, un’invenzione dell’artista qualora egli sia capace di far cadere quei diaframmi, cioè quelle immagini convenzionali che si frappongono fra lui e la realtà”. Le sue nature morte e i suoi paesaggi ben rappresentano questa sua poetica.

Il primo dipinto, esposto a sinistra, è anche la sua prima opera datata: è il Paesaggio del 1911, definito “grigio” per i toni prevalenti argentati.Costruita sulla diagonale, presenta una manciata di casupole ridotte a parallelepipedi, illuminate dal sole, sul crinale di un colle. Traspare il ricordo di Cézanne, nella semplificazione della forma. Come scrisse Vitali, qui il pittore possiede già “il dono della trasfigurazione poetica […]”. La presenza umana è bandita nei suoi paesaggi, anche in quello accanto, dipinto nell’estate del 1941, dove in modo ancor più sintetico le case sono forme geometriche pure senza finestre, abbagliate da una luce intensa. Questo paesaggio come disse ancora Vitali è stato “risolto in una sola seduta, ma di certo meditato a lungo”.

Altro tema ricorrente in Morandi è quello dei fiori (freschi, secchi o di seta) che egli metteva in posa, ricavandone opere di forte impatto affettivo. Quelli del 1918, acquistati da Vitali direttamente dall’artista, sono di insolite grandi dimensioni, quasi aggressivi su quel rosa del piano e quell’azzurro del fondo steso a pennellate decise, le foglie aguzze e scricchiolanti, in parte riverse in primo piano, e i boccioli tesi come antenne. Ben diversi i Fiori del 1920 da collocarsi nel momento di avvicinamento al movimento artistico Valori plastici, con una rinnovata attenzione verso il reale e la tradizione. Sono ancora rose, raccolte a formare un cono, in prospettiva centrale, ma dalle linee di contorno definite e dal morbido chiaroscuro, col piano d’appoggio e il fondale dai toni dorati, caldi e riposanti. Sembrano fiori sereni e gentili, come il sentimento che li ha prodotti: un brano di poesia pura.

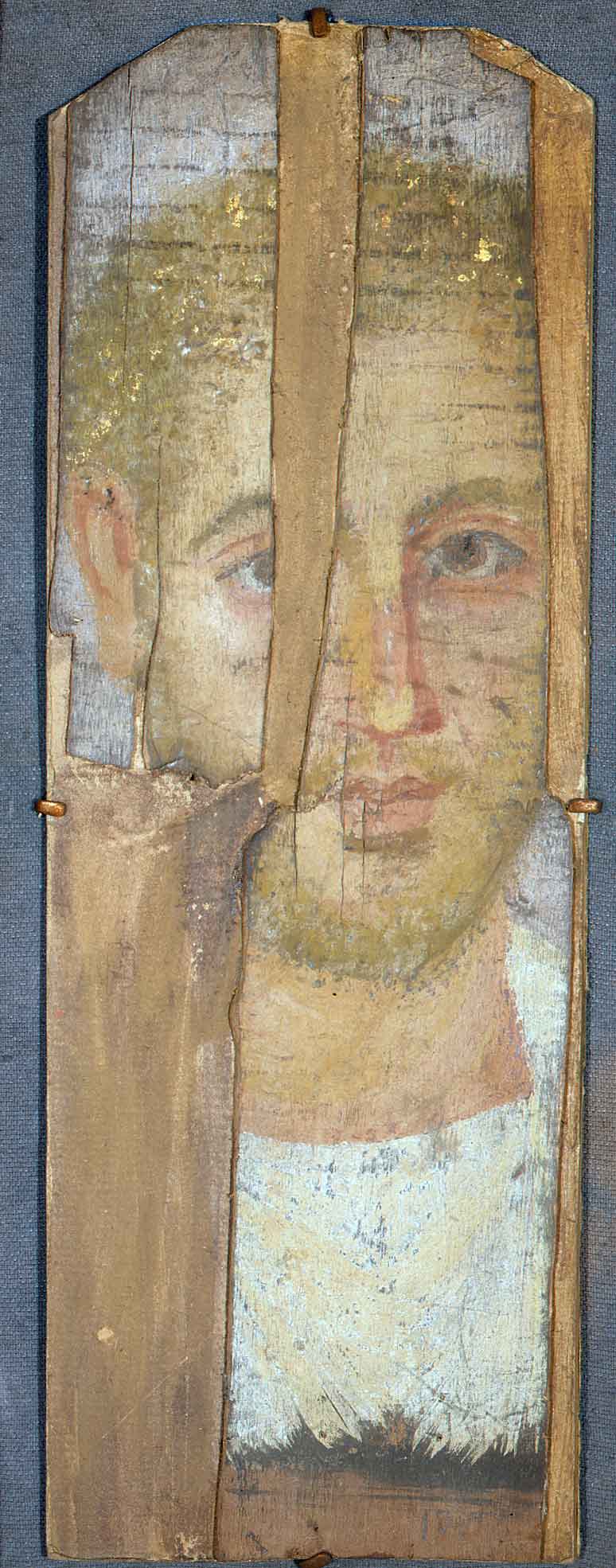

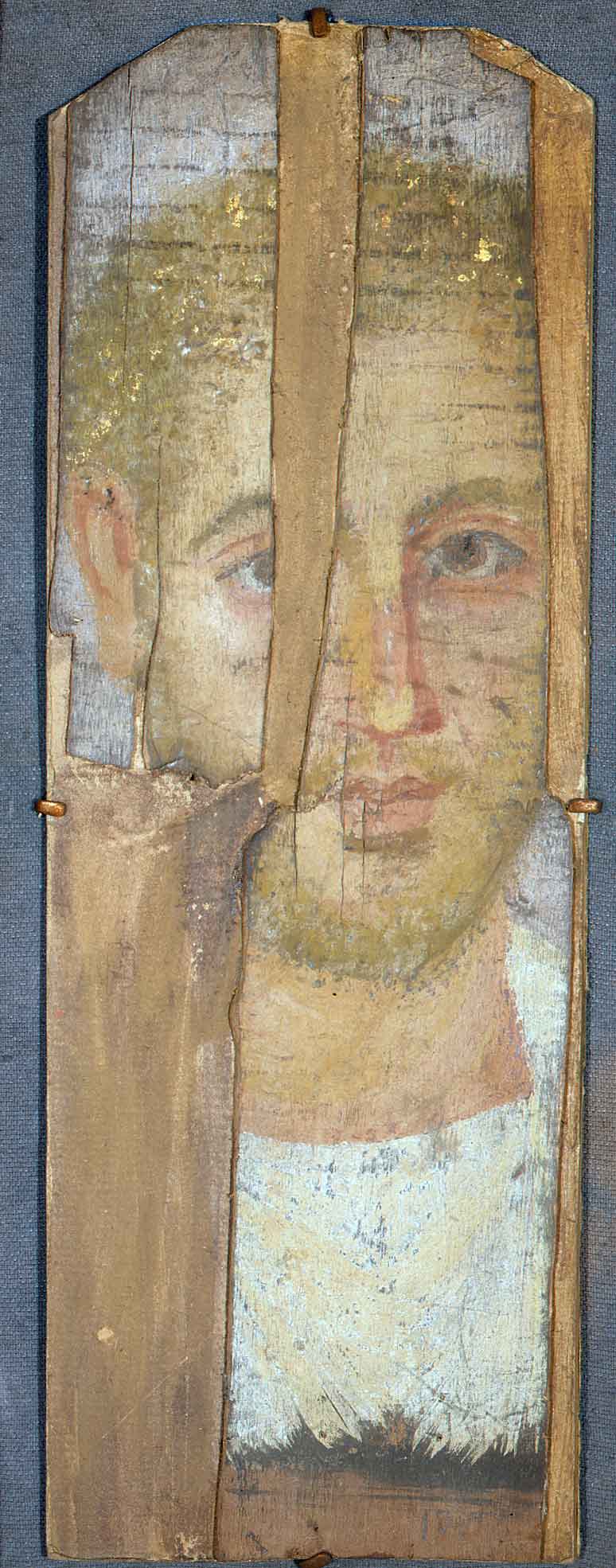

16 - Tre ritratti funerari di una donna, un giovane uomo e un uomo barbuto

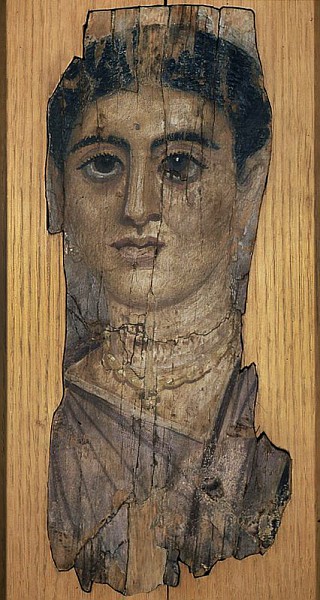

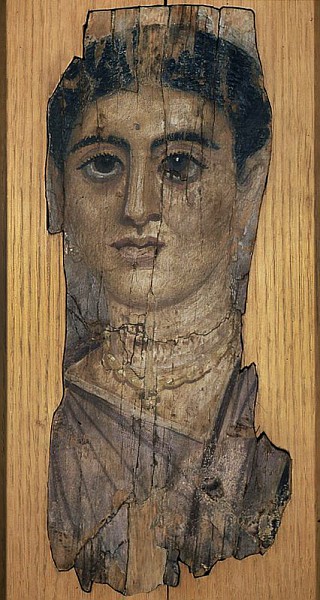

Nella grande vetrina al centro si trovano i tre ritratti funerari, datati al II secolo d.C, che appartengono alla tradizione pittorica del Fayyum, un’area della valle del Nilo, non distante dal Cairo. Questa produzione artistica è fiorita in Egitto sotto il dominio romano e comprende centinaia di ritratti dello stesso genere. Essa rappresenta una fusione unica di tradizioni locali e stili romani, utilizzata principalmente per adornare le mummie di individui di alto rango sociale.

Il ritratto al centro raffigura un giovane uomo con baffi e pizzo, vestito con una toga romana, simbolo di appartenenza a una classe sociale elevata. A sinistra è il ritratto di una donna dai grandi occhi scuri, con capelli neri accuratamente acconciati, una ricca collana con diadema e orecchini con pendenti; Il terzo ritratto rappresenta un uomo barbuto, vestito in tunica, con tracce di lamina d’oro tra i capelli che suggeriscono la presenza di un diadema, un accessorio riservato a individui di alto rango.

La pittura è eseguita a encausto, mescolando cioè i pigmenti a cera riscaldata, tecnica che consente di ottenere brillantezza cromatica, realismo vibrante nei tratti del viso e nella resa della carnagione, tridimensionalità, profondità e vividezza del segno. Gli occhi, particolarmente espressivi e magnetici, erano realizzati con molta cura, rendendo i soggetti vivi e intensi, pur in una dimensione postuma.

Questi ritratti riflettono, quindi, il prestigio economico delle famiglie dei committenti, che potevano permettersi artisti capaci di eseguire lavori di grande raffinatezza. Il loro uso come copertura delle mummie serviva non solo a onorare i defunti, ma anche a perpetuare il prestigio e la memoria delle famiglie nell’aldilà.

17 - Idoletto femminile del tipo Beycesultan, Suonatore di Lyra seduto, Frammento di intonaco dipinto con figura femminile

L’idoletto femminile del tipo Beycesultan, realizzato in marmo grigio tra il 2500 e il 2100 a.C., proveniente dall’Anatolia occidentale, rappresenta un esempio significativo di arte cicladica, che si sviluppò nelle isole Cicladi nel mar Egeo. Le figurine di questo tipo, note per le loro forme stilizzate e semplici, incarnano un archetipo della figura femminile, probabilmente legato a culti della fertilità o a pratiche religiose connesse alla madre terra.

L’arte cicladica è caratterizzata da figure umane stilizzate, con proporzioni geometriche e un’estrema semplificazione delle forme. L’influenza di quest’arte è evidente nel modo in cui l’idoletto riduce il corpo a linee essenziali, pur mantenendo una solida espressività. Queste statuette erano spesso deposte nelle tombe o utilizzate in riti domestici, suggerendo un forte legame con la vita rituale e spirituale dell’epoca. L’uso del marmo, materiale prezioso, aggiunge una nota di valore simbolico, rafforzando il ruolo di questi oggetti come intermediari tra il mondo umano e il divino.

Suonatore di Lyra seduto

(Arte greca, VIII secolo a.C.)

Questa scultura in bronzo raffigura un suonatore di lyra seduto, riferibile all’epoca geometrica, periodo in cui l’arte greca si caratterizza per la stilizzazione formale e la decorazione lineare e astratta. La figura, rappresentata con forme essenziali e proporzioni ridotte, riflette i canoni di un’epoca in cui l’arte era principalmente votata alla narrazione simbolica. Durante l’VIII secolo a.C., le scene di vita quotidiana iniziano a comparire sulle ceramiche e nelle piccole sculture, rivelando un’attenzione crescente verso il mondo umano e le sue attività. La lyra, strumento musicale associato ad Apollo e al culto della poesia e della musica, era utilizzata sia in ambito cerimoniale che privato. Questa piccola scultura, con le sue linee geometriche e i dettagli minimi, rappresenta un esempio del passaggio graduale dall’arte più rigida e schematica del periodo geometrico verso una maggiore espressività che caratterizzerà l’arte greca arcaica e classica.

Frammento di intonaco dipinto con figura femminile

(Arte romana imperiale, I secolo d.C.)

Questo frammento di intonaco dipinto appartiene alla tradizione della pittura murale romana e testimonia la ricchezza decorativa delle residenze aristocratiche durante il periodo imperiale.

Ancora oggi, nonostante l’usura del tempo, è visibile la straordinaria brillantezza dei colori.

La figura femminile ritratta, pur frammentaria, suggerisce un’iconografia legata al mondo divino o mitologico, temi tipici della pittura pompeiana e romana, spesso impiegati per adornare spazi domestici e per veicolare messaggi legati all’opulenza e al prestigio sociale. Lo stile pittorico evidenzia il gusto per il realismo e l’uso sapiente della prospettiva cromatica, che crea profondità e volume nella figura.

Con i pezzi archeologici di questa sala si conclude il percorso dedicato alla collezione Vitali.

18 - La collezione Zavattini

“Che gioia profonda mi danno i quadri; se avessi i soldi non farei che comprare quadri” – così scrisse Cesare Zavattini, scrittore e sceneggiatore del cinema neorealista italiano, ma anche pittore e collezionista d’arte.

La raccolta, in parte qui esposta, è la prova della passione collezionistica di Zavattini. In quasi quarant’anni, a partire dal 1941, radunò circa 1500 quadretti, realizzati per lui in un insolito formato da cartolina. Non potendo permettersi “quadri grandi perché costavano troppo”, ripiegò su “opere minime”. Zavattini chiese a ciascun artista due dipinti, da eseguirsi su qualsiasi tipo di supporto e con qualsiasi tecnica, ma di dimensioni non superiori agli 8 per 10 centimetri; stabilì che uno fosse a tema “liberissimo”, ma l’altro obbligatoriamente un autoritratto. Nella sua casa romana, tappezzata di quadretti, comparvero così esponenti della letteratura, del cinema e del teatro, che non disdegnarono di cimentarsi nell’impresa, ma soprattutto una folla di artisti, tanto che Zavattini poté affermare: “Oggi posseggo una collezione unica al mondo. Tutta la pittura italiana contemporanea in una camera”.

Nel 1979 per ragioni economiche Zavattini vendette la sua raccolta, condannandola allo smembramento. Tra il 2007 e il 2008 un gruppo di 152 autoritratti divenne patrimonio della Pinacoteca di Brera.

Si riconoscono artisti le cui opere sono a Palazzo Citterio, come de Chirico, che molte volte si ritrasse, con i capelli bianchi che scendono oltre le tempie e la bocca carnosa corrucciata, o Sironi, che firmò il suo scuro autoritratto, risolto con poche pennellate nere, grigie e bianche.

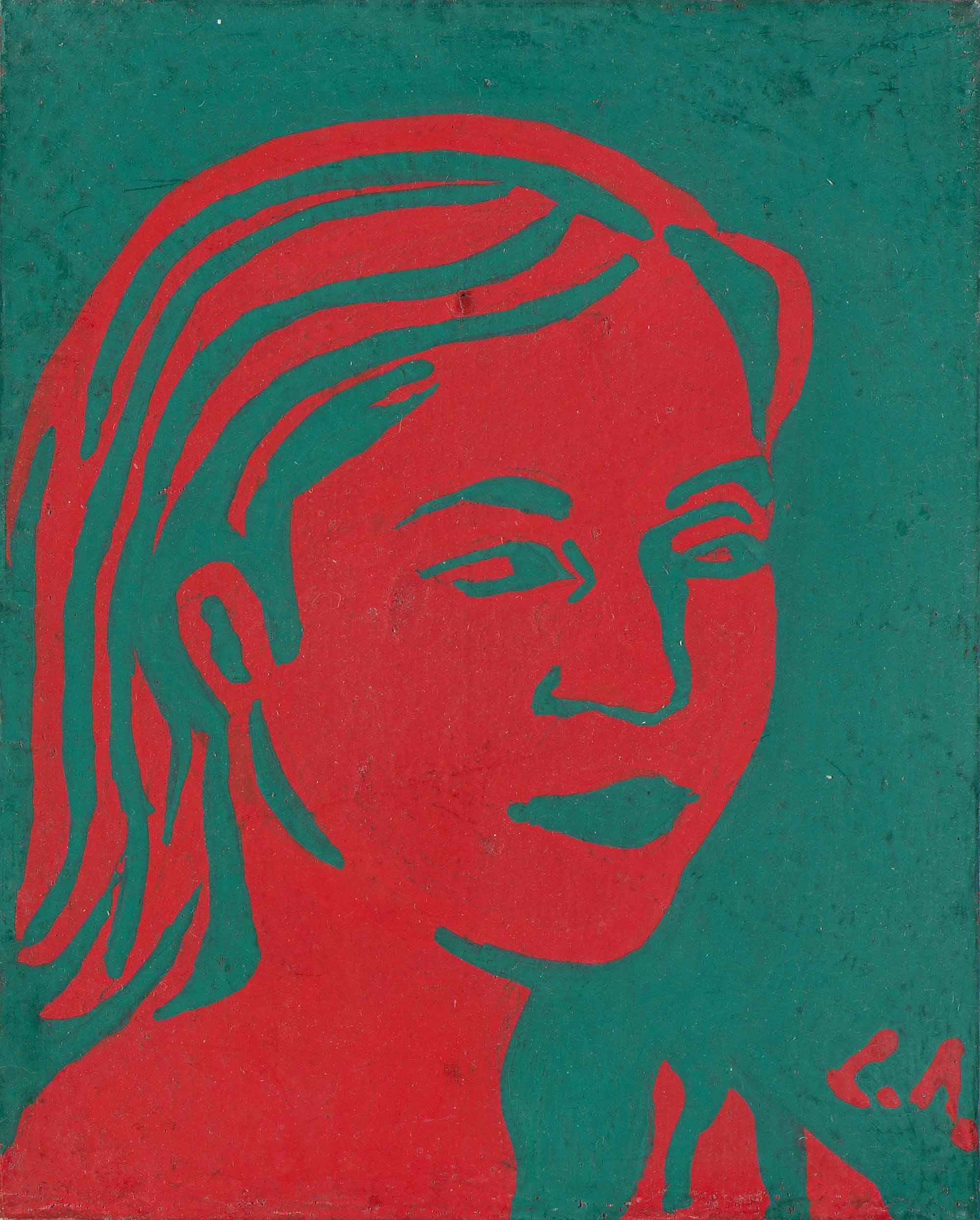

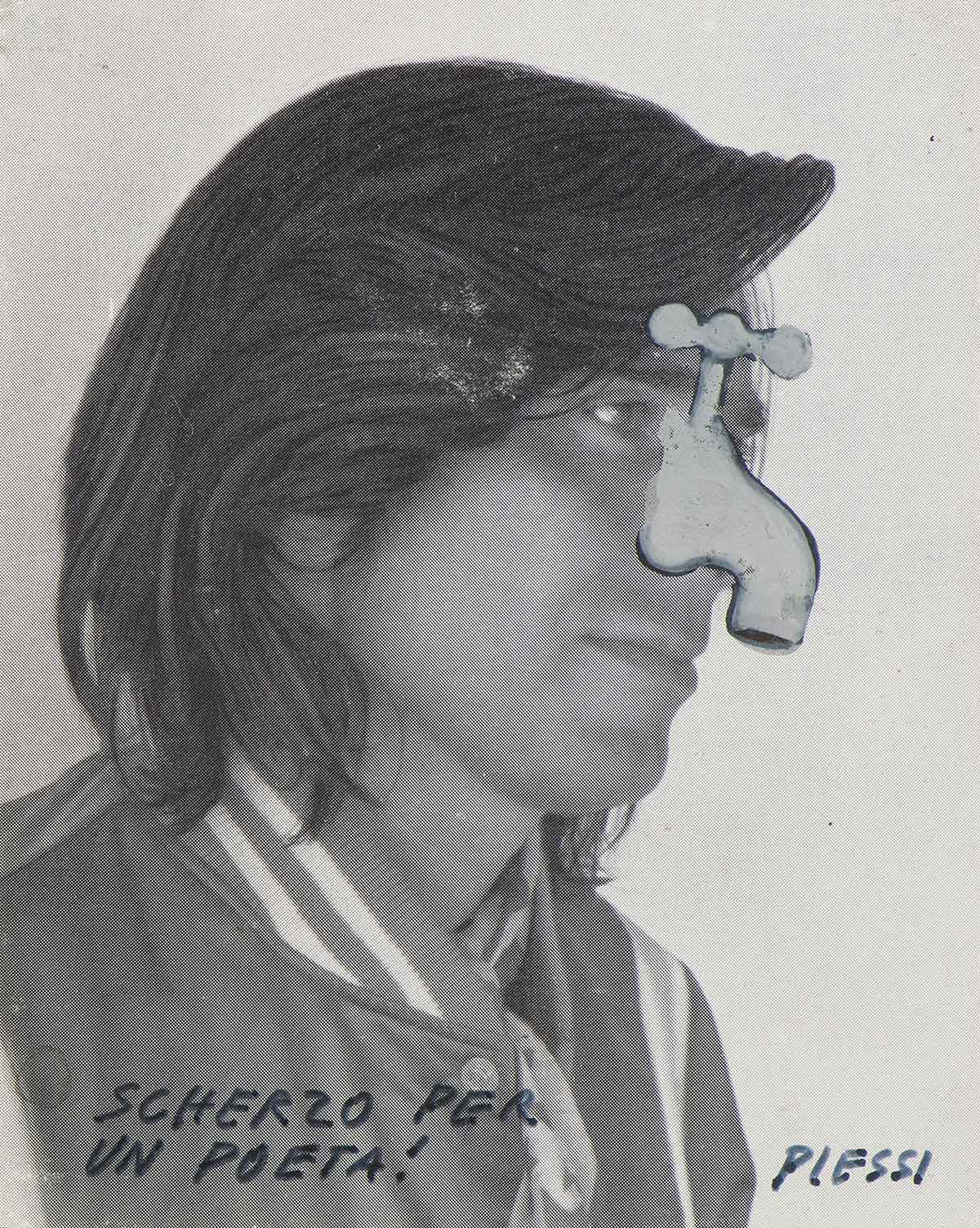

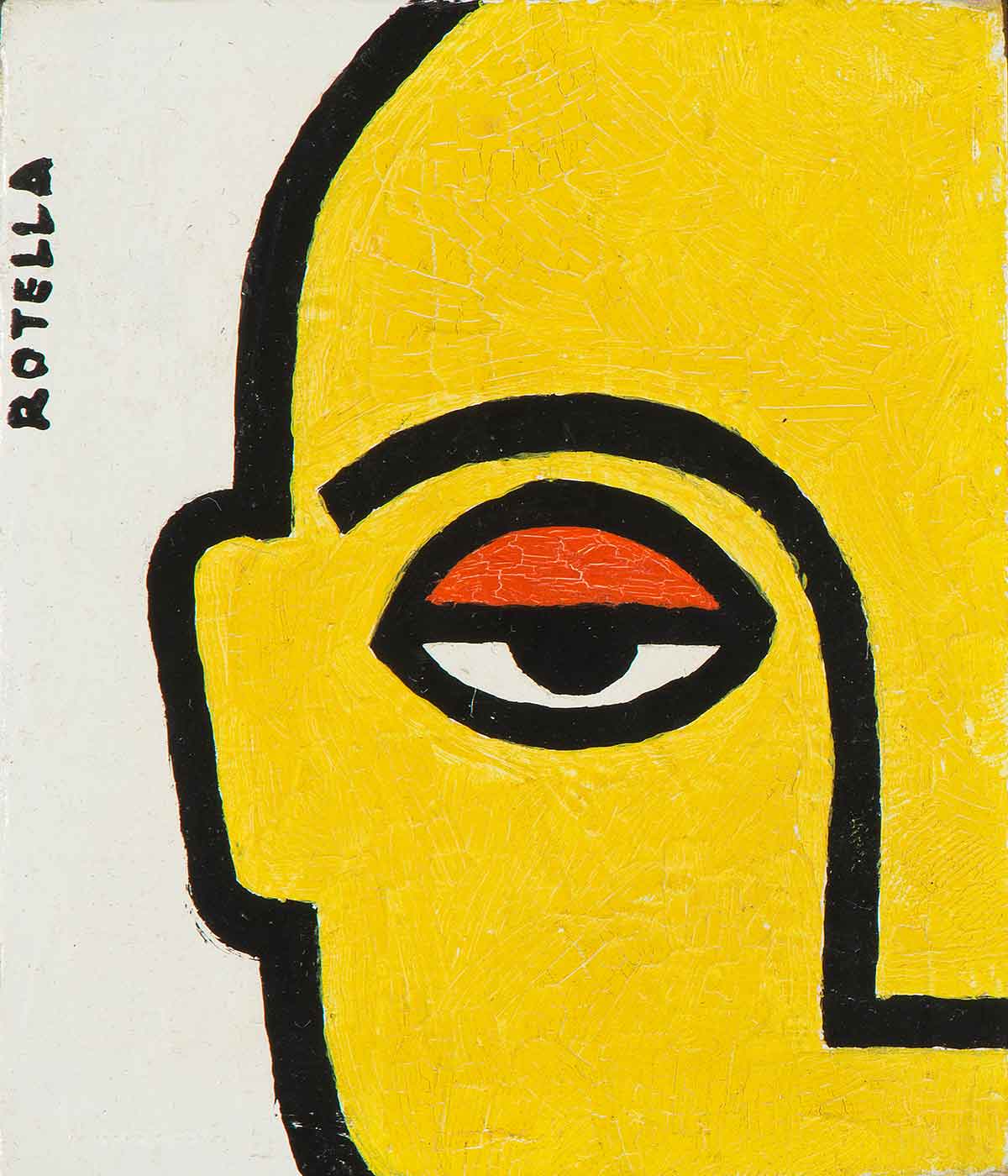

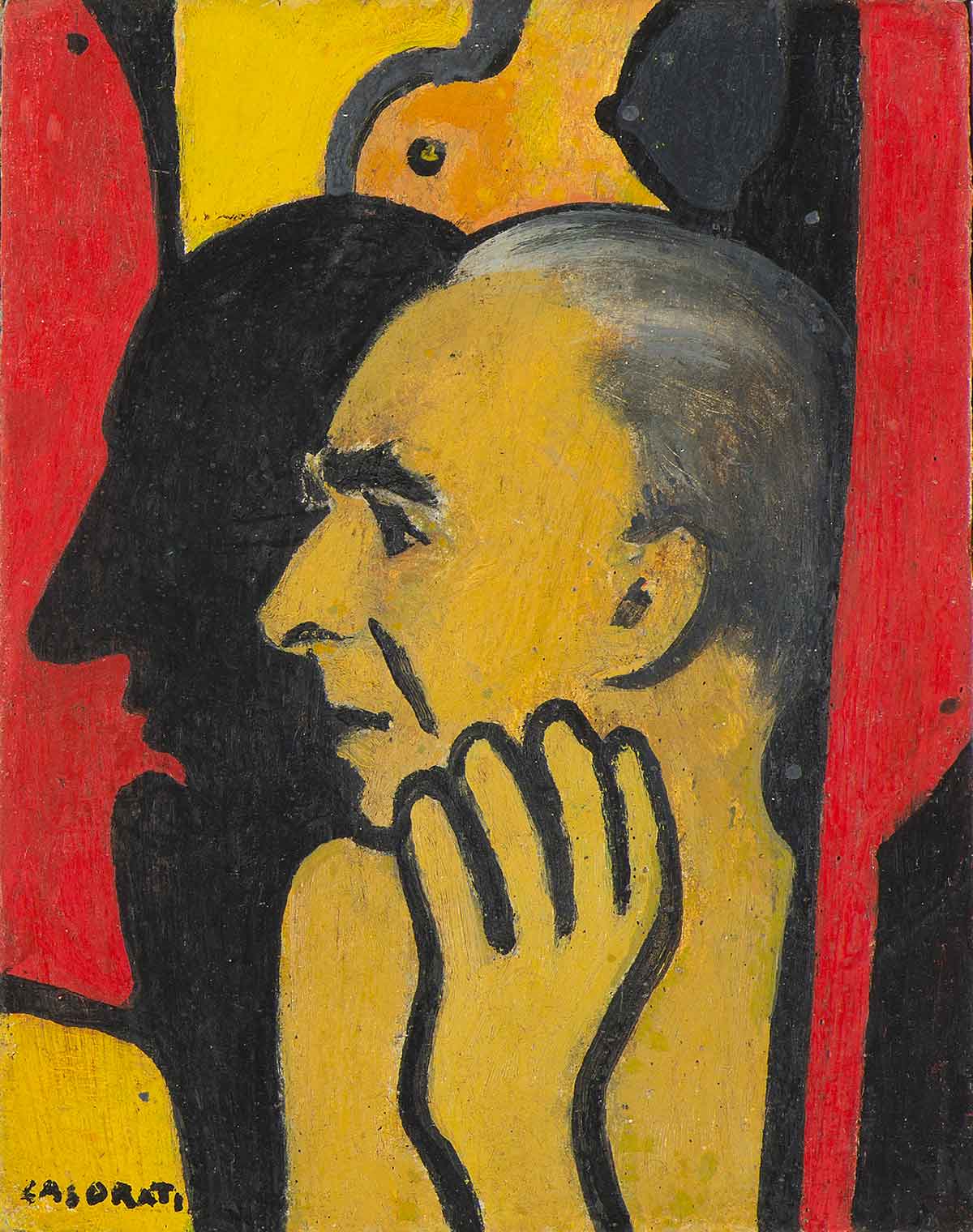

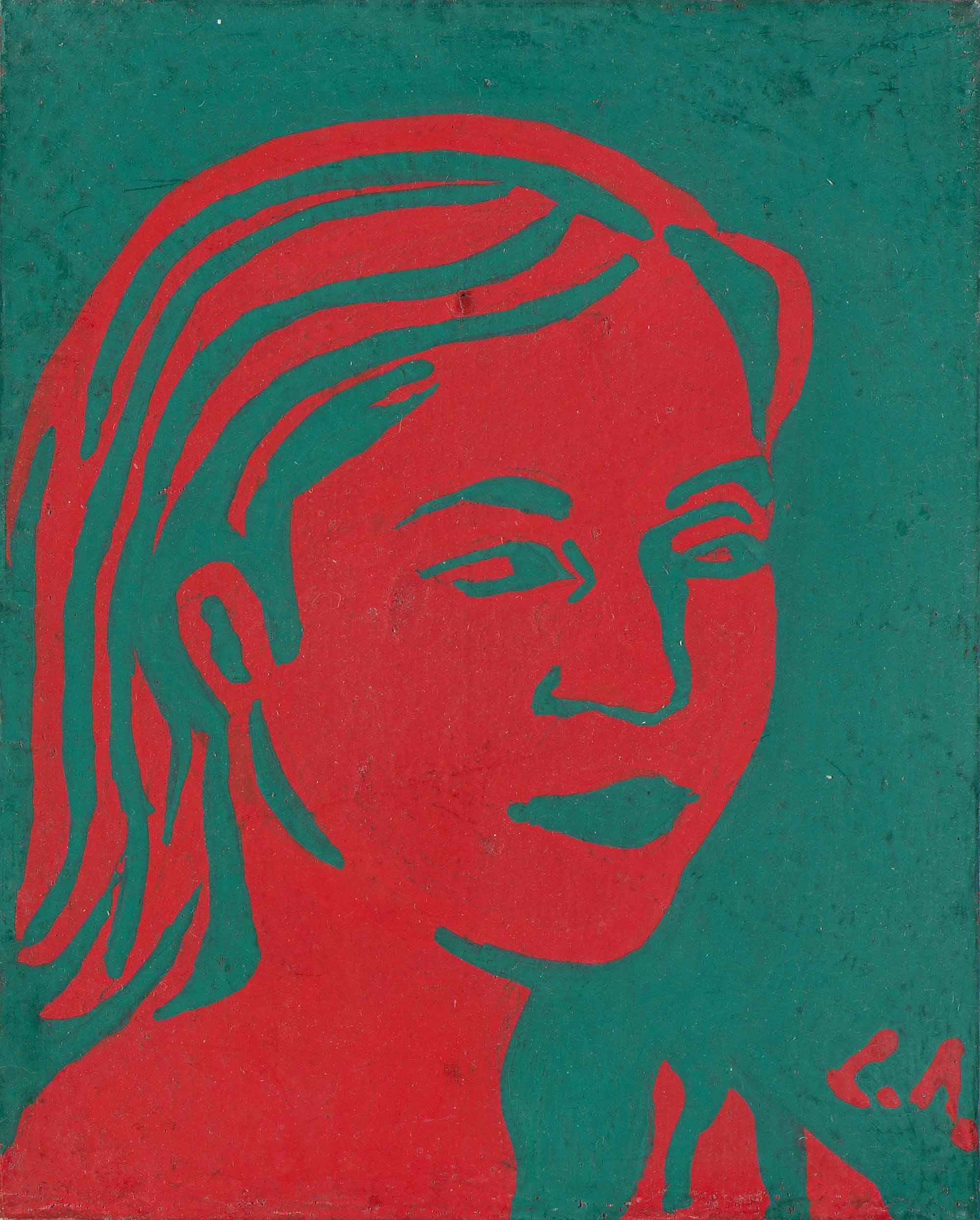

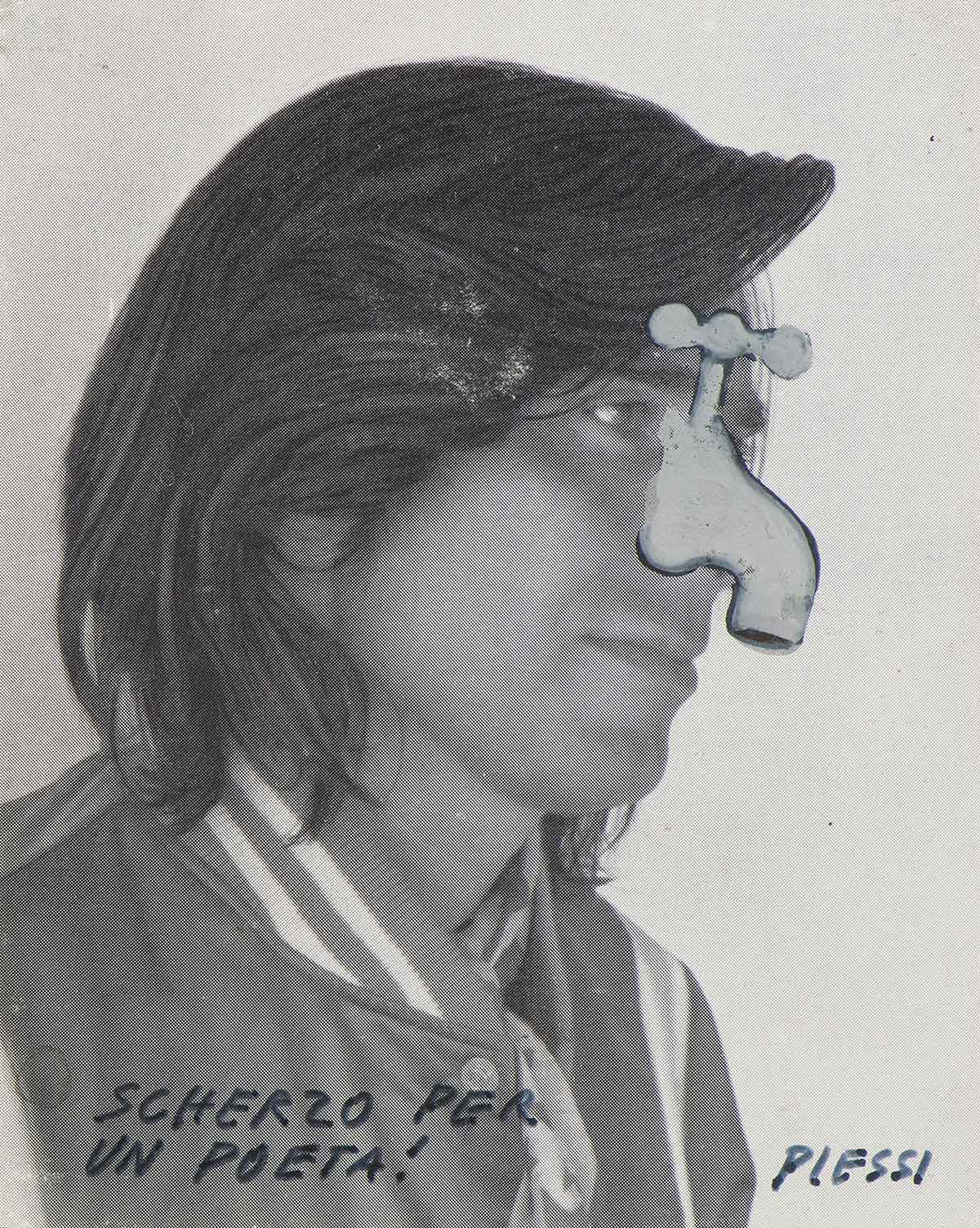

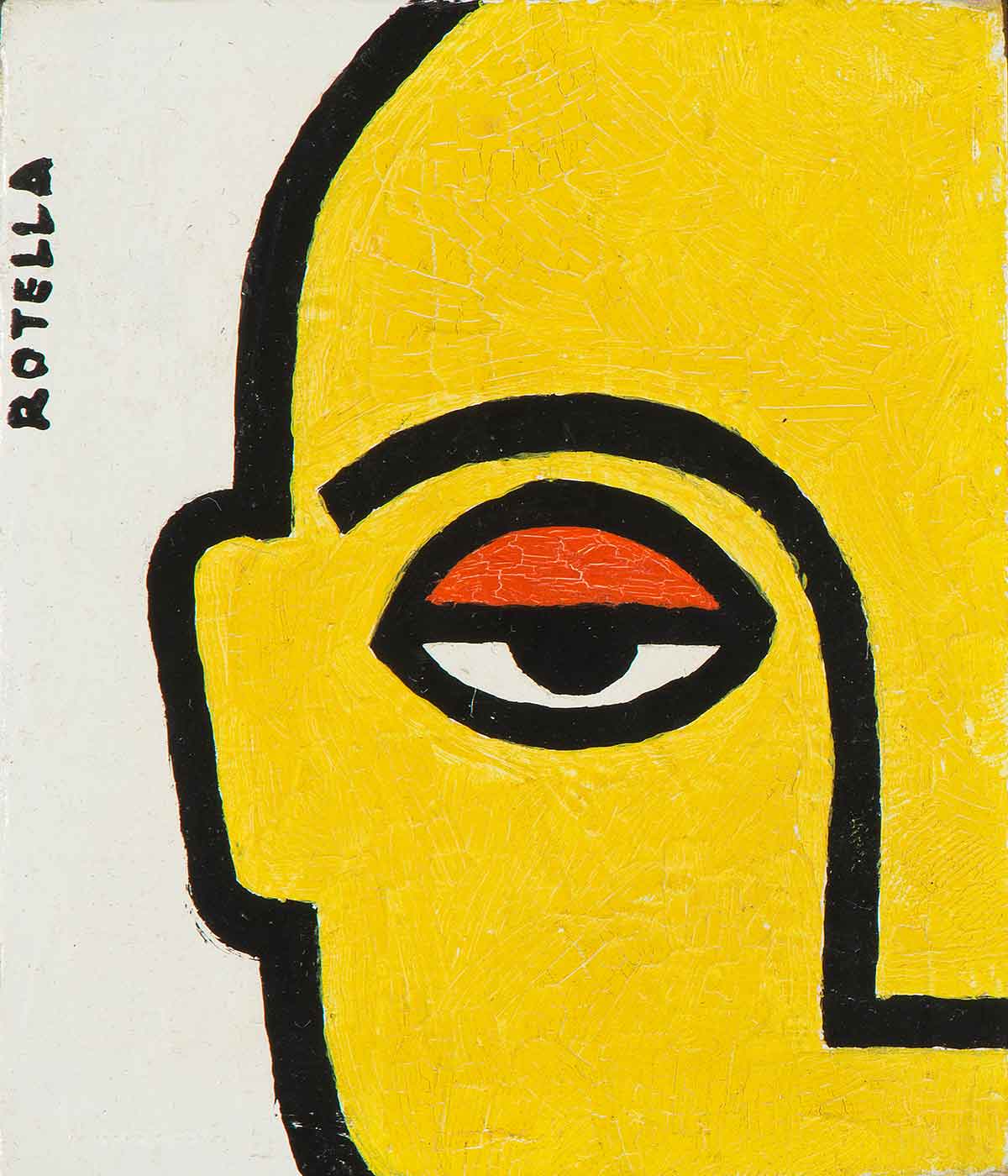

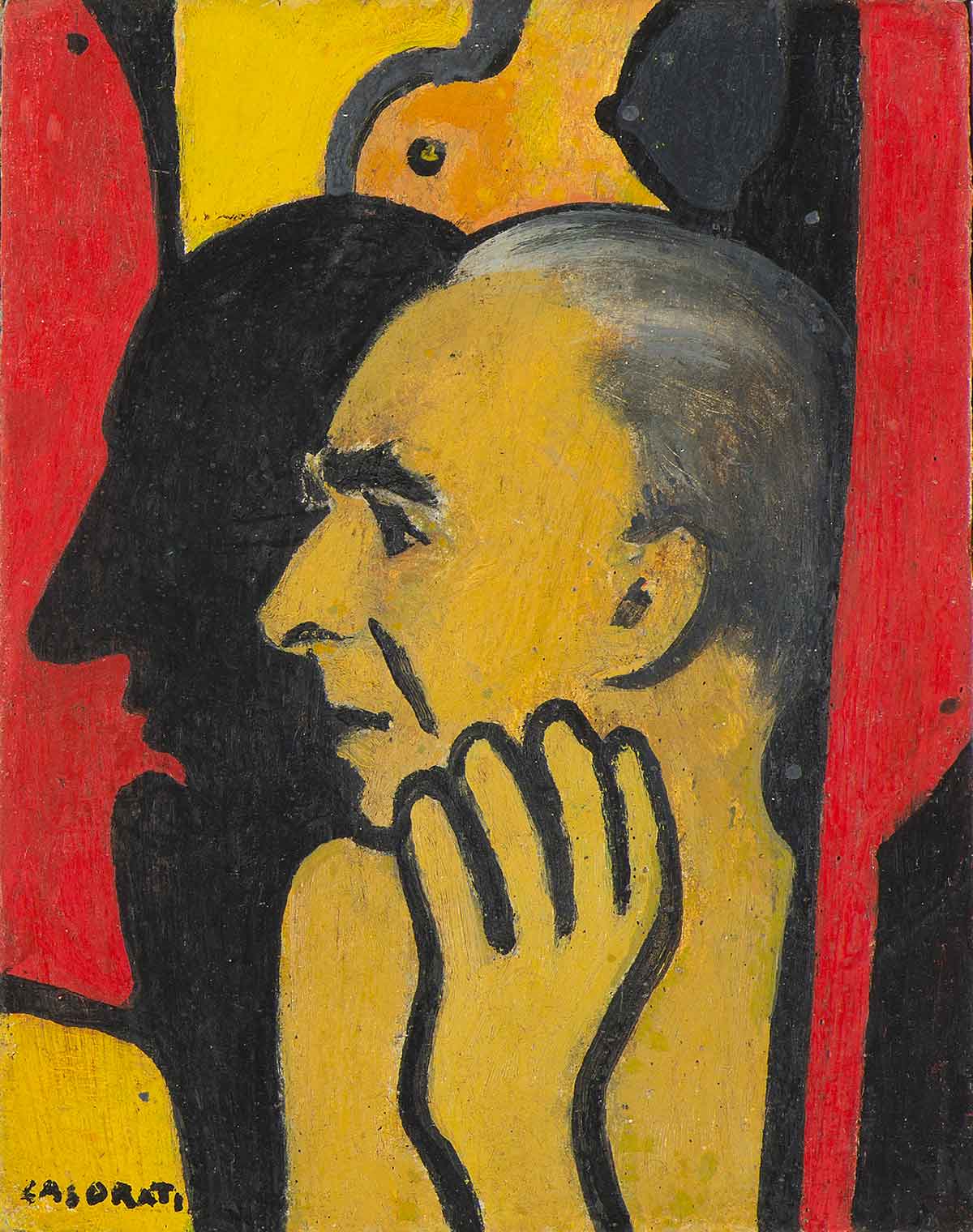

Alcuni autoritratti spiccano per originalità: Carla Accardi, con il volto rosso che si staglia sul verde del fondo; Felice Casorati, con il viso che proietta un’ombra non del tutto coincidente con il suo profilo; Fabrizio Plessi, con il naso a rubinetto; Mimmo Rotella, con l’occhio dalla palpebra rossa che domina una porzione di volto giallo.

19 - Fantasie di Mario Mafai

Le Fantasie sono state donate nel 2018 da Aldo Bassetti, a lungo presidente dell’Associazione Amici di Brera, che disse: “Ho […] donato a Brera queste opere perché non voglio che si dimentichino i tragici fatti di Meina, che io ho vissuto direttamente e che non potrò mai dimenticare”. Bassetti aveva 14 anni quando fu testimone della strage dell’Hotel Meina, avvenuta nel settembre del 1943 sulla costa piemontese del Lago Maggiore: tra i 16 ebrei uccisi da una retata tedesca c’era una sua zia, di cui egli dovette riconoscere il cadavere.

Mafai iniziò a dipingere le Fantasie a Genova, dove nel 1939 si era trasferito da Roma con la famiglia, alla ricerca di un luogo più sicuro per la moglie Antonietta Raphaël, ebrea. Anche se i dipinti non sono collegati in senso stretto alla strage di Meina, essi rappresentano un atto di accusa contro il nazifascismo e la guerra.

Le Fantasie mostrano torture, uccisioni, sopraffazioni con un linguaggio di matrice espressionista. I colori sono stesi con pennellate rapide e dense, con gli ocra e i rossi delle carni che contrastano con i blu e i neri degli sfondi.

Apre la serie Fantasia numero 1, Fucilazione, dove il condannato al centro, con il petto trafitto, sembra echeggiare il martire san Sebastiano.

In Fantasia numero 4, Processione uomini nudi con il cilindro sfilano issando bandiere nere, teste mozzate, cadaveri infilzati su pali: un’esibizione di orrore di cui queste figure, tragicamente grottesche, non sembrano consapevoli.

In Fantasia numero 7, Interrogatorio un lampadario incombente illumina il dramma di un prigioniero, piegato sotto a colpi incessanti e accusato da soldati dai volti mostruosi; essi non indossano la stessa uniforme, quasi a dire che la brutalità può assumere diverse divise.

Pur essendo legate alle violenze del proprio tempo, tanto che Mafai fu attento a nasconderle agli inquisitori del regime, le Fantasie sono anche un monito universale che rivela le bassezze morali in cui gli uomini possono sprofondare.

20 - La cité des promesses di Alberto Savinio

Alberto Savinio, il poliedrico fratello di Giorgio de Chirico, si interessò nella sua vita a molte arti, tra cui pittura, scultura e musica. Trasferitosi a Parigi, la sua pittura si incentrò sul tema della psiche, dell’inconscio e della metamorfosi. Suscitò l’interesse di Léonce Rosenberg, direttore della galleria L’effort moderne. Questo famoso mercante d’arte affidò la decorazione della sua nuova dimora a ben dodici artisti, ognuno dedicato ad una stanza, tra cui appunto Savinio, Giorgio de Chirico e Severini, esposti in questa sala. A de Chirico fu affidata la decorazione del salone dei ricevimenti, ispirata al tema dei gladiatori, di cui potete vedere alle vostre spalle il sovrapporta Corsa di quadrighe, un richiamo ai fregi dei templi classici. Per mano di Savinio nacquero invece le serie delle Torri meravigliose e delle Città trasparenti. Il dipinto dal titolo La citè des promesses fa parte di quest’ultima serie e fu realizzato per la decorazione della stanza di Lucienne, una delle figlie di Rosenberg.

Su una piattaforma gigantesca, poggiata su un piedistallo, sorge una città trasparente, con i suoi poliedri cristallini e incorporei, capaci di specchiare e riflettere i colori dell’atmosfera circostante. Questa città delle promesse, veduta fantastica ed enigmatica, è un accumulo fluttuante di rovine di forme geometriche altamente evocative, che si staglia contro un cielo dai colori dell’iride. Gli oggetti della città appaiono schematizzati, quasi astratti, disposti all’apparenza caoticamente.

I dipinti realizzati per Rosenberg, tra cui La cité des promesses, sono, secondo le parole dello stesso Savinio, “paesaggi dell’aria… figurazioni che, in trasparenza, si delineano in mezzo all’atmosfera terrestre… simili alla visione della nuova Gerusalemme che, all’alba e al tramonto, può cogliere nell’aria anche un occhio mortale”.

Percorso dedicato alle ricche collezioni permanenti di Palazzo Citterio. Scopri capolavori esposti, anche attraverso le numerose citazioni degli artisti stessi.

I testi sono a cura dei Servizi educativi della Pinacoteca di Brera. La voce appartiene a Maurizio Capisani.

Sostienici

Il vostro sostegno è vitale per consentire al Museo di adempiere alla sua missione: tutelare e condividere la sua collezione con il mondo.

Ogni visitatore di Palazzo Citterio merita un’esperienza straordinaria, che possiamo realizzare anche grazie al sostegno di tutti voi. La vostra generosità ci permette di proteggere la nostra collezione, offrire programmi di formazione innovativi e molto altro ancora.